목차

들어가며

1. 롤업의 현주소와 미해결 과제: 단일 시퀀서

1-1. 현존하는 롤업들은 모두 중앙화된 시퀀서를 사용

1-2. 이러한 구조는 검열 저항성, MEV, 상호운용성, 결합성 등 다양한 측면에서 문제를 야기

2. 시퀀서 탈중앙화를 위해 수많은 솔루션들이 논의 및 개발되는 중

2-1. 대형 L2들은 PoA(Arbitrum)와 PoS 기반 컨센서스(StarkNet)를 선택

2-2. 올해는 based rollup과 lazy rollup 등이 새로운 대안으로 부상

3. 최근 각광 받고 있는 솔루션은 공유 시퀀서 네트워크 (shared sequencing network)

3-1. 공유 시퀀서 네트워크는 트랜잭션 배열(ordering)을 담당하는 미들웨어 블록체인

3-2. 공유 시퀀서 네트워크는 L2 생태계 한 단계 진화시킬 수 있을 것으로 기대

4. 대표적인 프로젝트 소개: Espresso Sequencer, Metro, SUAVE, Radius

4-1. Espresso Sequencer, 세콰이어(Sequoia)와 폴리체인(Polychain Capital)이 투자한 아이겐레이어 기반 네트워크

4-2. Metro, 셀레스티아(Celestia)를 DA레이어로 활용할 시퀀서 공유 네트워크

4-3. SUAVE, MEV솔루션 1인자 Flashbots에서 개발하고 있는 범용 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 멤풀과 탈중앙화 블록 빌더 솔루션

4-4. Radius, 국내 최초이자 유일무이한 공유 시퀀서 네트워크

맺으며

들어가며

롤업이 이더리움의 확장성을 개선하는 강력한 솔루션이 될 수 있다는 것을 아비트럼과 옵티미즘이 증명했다. 이제는 시퀀서를 탈중앙화 할 차례다. 외부에서는 크립토 업계에 종사하는 사람들을 ‘심심하면 탈중앙화를 외치는 반란분자 탈미새 아나키스트 집단’으로 인식하기도 한다. 그러나 철학적 관점이 아닌 실용적인 관점에서 봤을 때도 네트워크 탈중앙화가 가져다주는 장점은 명확하다. 본 리포트에서는 1) 중앙화된 시퀀싱 구조의 문제 2) 탈중앙화된 시퀀서 시스템의 종류 3) 공유 시퀀서 네트워크의 원리와 효과 4) 그리고 이를 개발하고 있는 주요 프로젝트들을 소개하고자 한다.

1. 롤업의 현주소와 미해결 과제: 단일 시퀀서

1-1. 현존하는 롤업들은 중앙화된 시퀀서를 사용

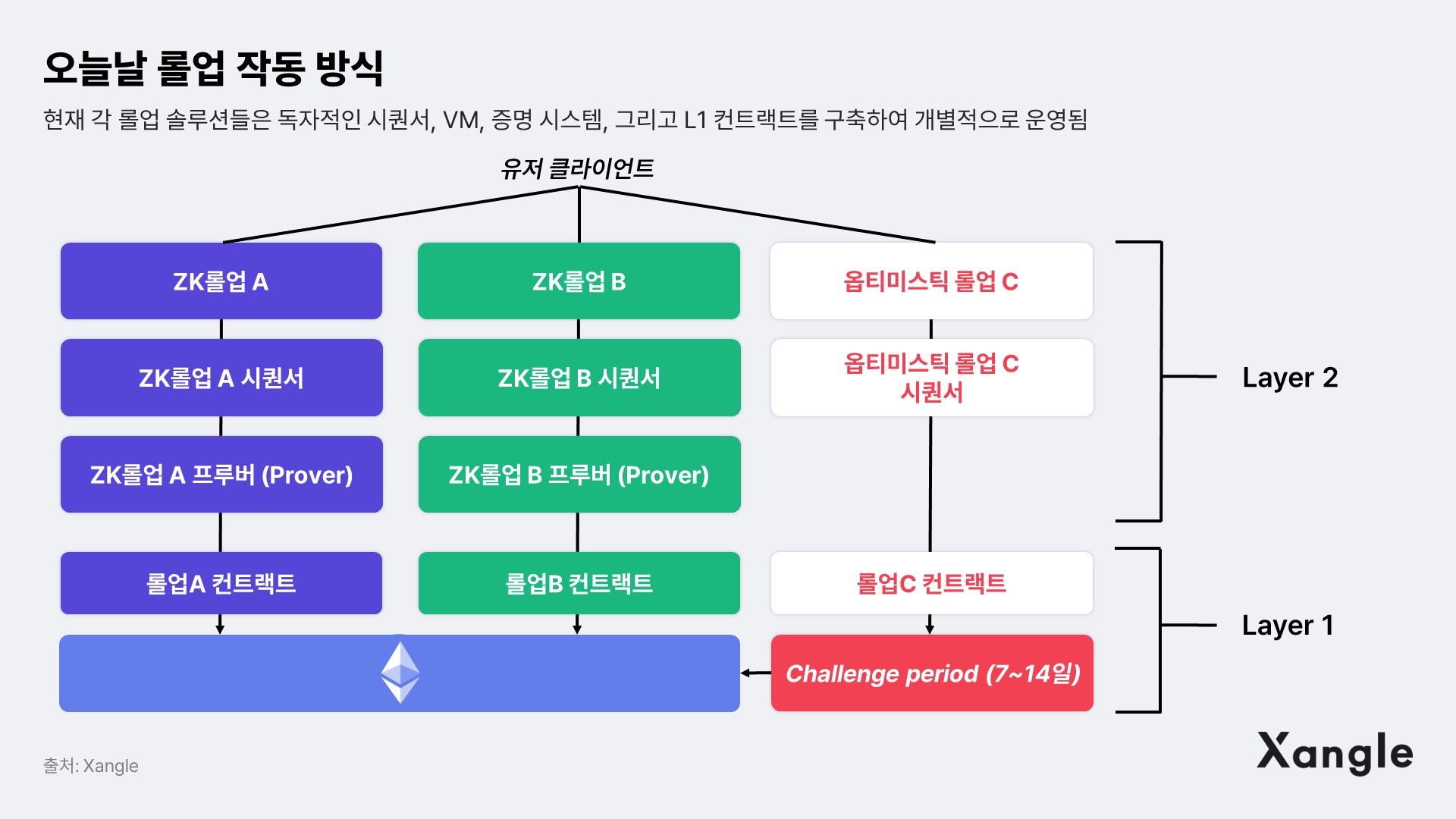

시퀀서의 중앙화 문제를 살펴보기에 앞서 롤업의 구성 요소부터 간략하게 짚고 넘어가고자 한다. 솔루션마다 조금씩 차이가 있을 수는 있으나 기본적으로 롤업은 각자 독자적인 클라이언트 소프트웨어, 실행 환경(VM), 멤풀, 증명 시스템 (ZK롤업에 한정), 그리고 L1에 존재하는 롤업 컨트랙트를 운영 및 배포하고 있으며 이 모든 구성 요소들은 서로 유기적으로 연결되어 작동한다.

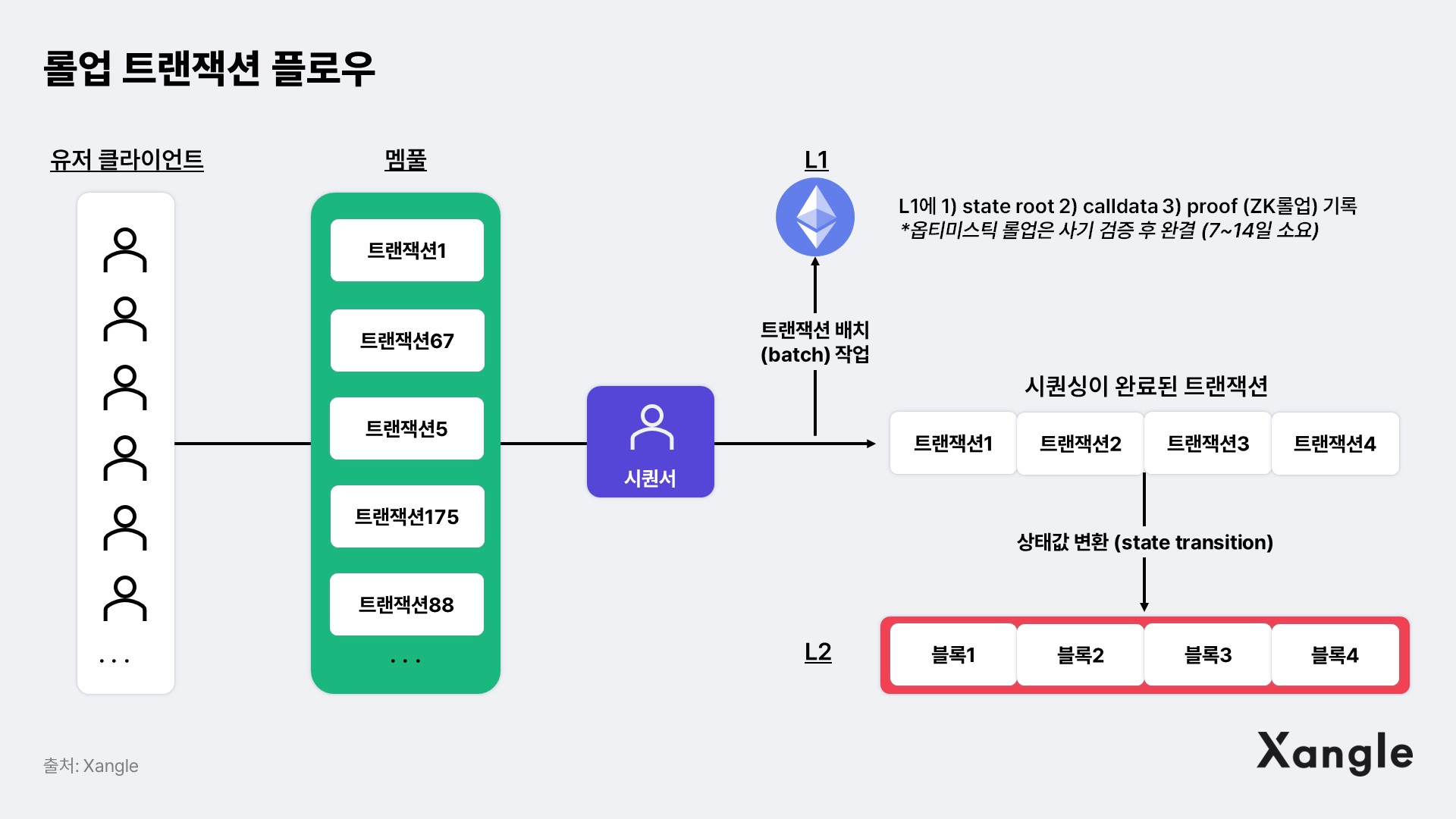

이해를 돕기 위해 롤업의 트랜잭션 플로우를 한 번 들여다보자. 유저들이 메타마스크로 트랜잭션을 생성하면 해당 트랜잭션은 멤풀로 전송되며, 시퀀서는 해당 멤풀에서 트랜잭션을 선별하는 작업을 거친다. 현재 모든 롤업은 단일 시퀀서를 사용하며, 해당 네트워크의 운영 주체가 임시적으로 시퀀서 역할을 담당하고 있다 (아비트럼-Offchain Labs, 옵티미즘- OptimismPBC, 스타크넷- Starkware 등).

이후 롤업의 종류에 따라 과정이 나뉘는데, ZK롤업은 유효성 증명을 생성한 뒤 (이때, VM서 state transition이 일어난다) 해당 증명을 state root, calldata와 함께 L1 컨트랙트에 올리고 L2 블록을 생성한다. L1 컨트랙트에 올린 데이터의 유효성이 확인되고 나면 최종적으로 L1에 기록한다.

옵티미스틱 롤업의 경우, 시퀀서가 트랜잭션을 선별하고 나면 L2블록을 생성하고 state root, calldata를 L1 컨트랙트에 올린다. 이후 챌린저(challenger)들이 트랜잭션을 검증할 수 있도록 DTD(dispute time delay) 기간이 주어지는데, 일반적으로 7~14일 정도 걸린다. 챌린저(Challenger)들은 L1 컨트랙트에 있는 정보를 토대로 트랜잭션을을 오프체인으로 실행해보고 문제가 있을 경우 이의를 제기하고 문제가 없을 경우 state transition을 L1에 기록하여 완결(finalize)한다.

1-2. 이러한 구조는 검열 저항성, MEV, 상호운용성, 결합성 등 다양한 측면에서 문제를 야기

앞서 롤업은 각자 독자적인 클라이언트 소프트웨어, VM, 멤풀, 증명 시스템 (ZK롤업에 한정), 시퀀서, 그리고 L1 컨트랙트를 운영하고 있으며 시퀀서 역할은 해당 네트워크의 운영 주체가 홀로 담당하고 있다고 했다. 이러한 구조는 높은 확장성을 제공한다는 장점이 있으나, 다음과 같은 측면에서 문제를 야기한다.

- 낮은 검열 저항성(Censorship Resistance)과 SPOF(Single Point of Failure): 유저들은 L1 컨트랙트와 직접 상호작용할 수 있다. 그러나 이 방식은 수수료가 높고 비효율적이며 동시에 시퀀서가 L2 트랜잭션을 압축하여 L1 컨트랙트에 기록하는 이유이기도 하다. 때문에 유저들이 직접 L1 컨트랙트에 자신의 트랜잭션을 기록하는 경우는 L1에서 L2로 자산을 옮길 때를 제외하고는 매우 드물다. 그러나, 자산이 L2로 브릿징된 이후부터는 다르다. L1은 L2의 state을 추적하지 않기 때문에 유저들이 L2 → L1으로 자산을 옮기려면 유효성 증명(validity proof) 혹은 사기 증명(fraud proof)을 통해 해당 트랜잭션이 올바른 트랜잭션임을 증명해야 하는데, 사용자는 이 작업을 혼자서 할 수가 없다. 출금 등 state transition을 요구하는 작업은 시퀀서가 담당하며, 시퀀서가 다운되면 유저들은 자산을 출금할 수 없는 것은 물론 L2 블록도 생성을 멈춘다(SPOF). 스타크넷을 비롯한 ZK롤업은 시퀀서가 다운되도 유저들이 출금할 수 있도록 escape hatch를 개발하고 있기는 하지만, 이용료가 비싸다. 롤업의 구조상 시퀀서가 임의로 유저들의 자산을 갈취해갈 수는 없으나, 중앙화된 시퀀서의 검열 저항성이 낮다는 사실은 변함이 없다.

- MEV 독식: 한 명의 시퀀서가 트랜잭션 배열(ordering)과 L2 블록 생성을 담당하기 때문에 MEV를 독식하고, 사용자들도 MEV공격으로부터 노출되어 있다.

- 낮은 상호운용성(Interoperability) 및 결합성(Composability): 롤업은 L1을 DA레이어로 공유하지만 그 이외에는 자체 인프라(시퀀서, 프루버, 실행 환경)를 사용하다 보니 상호운용성과 결합성(composable)이 제한된다. 사용자들은 수수료가 비싸고 사용하기 복잡한 크로스 시퀀서 브릿지(cross-sequencer bridge)를 이용해야 하고 디파이 서비스들은 파편화된 유동성에 대처해야 하는 등 비효율성이 발생하는 이유이다.

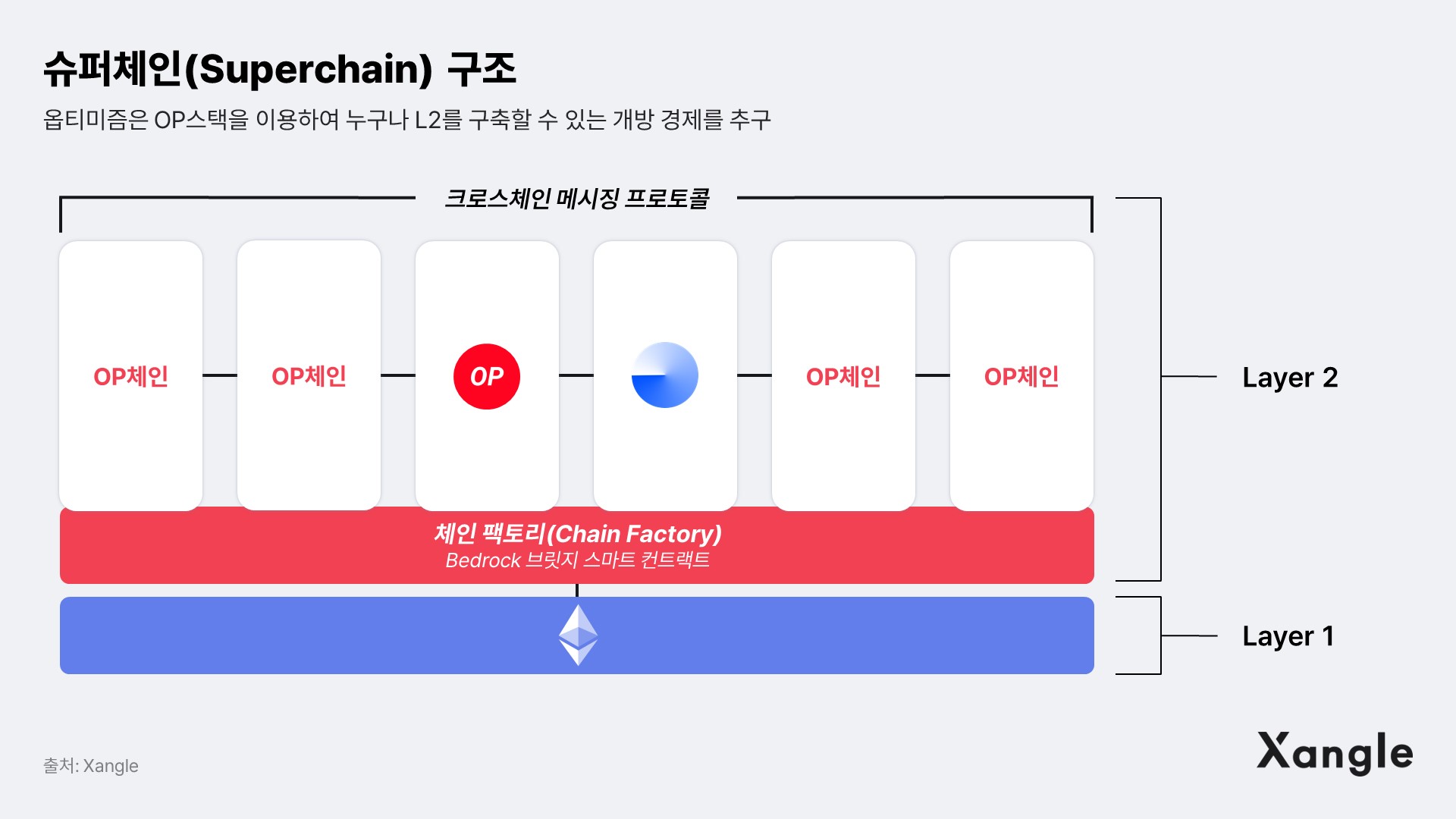

옵티미즘은 이러한 단점을 개선하기 위해 슈퍼체인(Superchain) 구조를 채택했다. 슈퍼체인내 OP체인(L2)들은 모두 동일한 크로스체인 메시징 프로토콜을 사용하고 오픈소스 모듈인 OP스택 기반으로 구축되었기 때문에 연결성, 상호운용성, 그리고 결합성이 뛰어나다. 또한, OP체인은 모두 시퀀서를 공유하고 있어 보안을 공유(shared security)할 수 있다는 점도 신생 L2 입장에서 매력적이다. 다만, 여전히 슈퍼체인 - 비슈퍼체인간 상호운용성 및 결합성은 낮다는 한계가 있어 완벽한 해결책으로 보기에는 무리가 있다.

2. 시퀀서 탈중앙화를 위해 수많은 솔루션들이 논의 및 개발되는 중

정리하면, 롤업은 단일 시퀀서를 사용하고 있어 검열 저항성이 낮고 SPOF 문제에 노출되어 있다. 뿐만 아니라, 롤업마다 자체 시퀀서와 개발 환경을 보유하고 있어 롤업간 상호운용성이 떨어진다. 이더리움과 L2 진영에서는 이러한 문제들을 해결하기 수많은 솔루션들을 논의 및 개발하고 있는 상황인데, 그 중 주목 받고 있는 솔루션들을 몇 가지 소개하고자 한다.

2-1. 대형 L2들은 PoA(Arbitrum, Optimism)와 PoS 기반 컨센서스(StarkNet)를 선택

아비트럼이나 스타크넷 등 현재 업계에서 주목 받고 있는 롤업들이 로드맵에서 제시한 시퀀서 탈중앙화 방법은 다음과 같다:

- PoA (Proof of Authority): 명망있는 개인/법인으로 구성된 시퀀서 집단을 형성하여 한 명씩 돌아가면서 블록을 생성하는 방법이다. 시퀀싱 순서를 정하는 방식은 프로젝트마다 차이가 있다. PoA는 단일 시퀀서 대비 검열 저항성이 높고 적용하기 쉽지만 여전히 탈중앙화 수준은 낮다. PoA 방식을 사용하는 대표적인 프로젝트로 아비트럼이 있는데, 아비트럼의 AnyTrust DAC 혹은 사기 검증을 담당하는 Validator Set와 마찬가지로 시퀀서 위원회(Sequencer Committee) 또한 업계내 평판이 높은 법인들로 구성될 예정이다. 시퀀서 선출 및 해임에 대한 권한은 DAO에게 주어진다. 옵티미즘은 슈퍼체인내 OP체인들의 시퀀싱을 담당하는 Multiple Sequencer module 방식을 적용한다고 발표했는데, 주어진 내용으로만 봤을 때 마찬가지로 PoA의 한 종류일 가능성이 높아 보인다.

- PoS 기반 L2 컨센서스 + 리더 선정: 시퀀서 선정과 로컬 컨센서스에 대한 합의를 이룰 수 있는 무허가 PoS를 롤업에 적용하는 방식으로, 단일 시퀀서 대비 검열 저항성과 네트워크 liveness가 안정적이다. L1에 완결되기 전에 L2 컨센서스를 한 번 더 거치기 때문에 pre-confirmation (soft-confirmation)에 대한 신뢰도도 상승한다는 장점이 있다. 다만, 로컬 컨센서스 기반이기 때문에 컨센서스에 참여하지 않는 기타 L2간 상호운용성과 결합성은 여전히 낮다. 이런 롤업의 트랜잭션 플로우는 다음과 같다: 1) 리더로 선정된 시퀀서가 블록을 생성 2) L2 컨센서스 프로토콜에 참여하고 있는 시퀀서들이 블록에 합의 3) 증명 생성 (ZK롤업에 한정) 4) L1에 state root, calldata, 증명 기록. 대표적으로 스타크넷이 $STARK을 이용하여 해당 방식을 사용할 예정인데, 이더리움 밸리데이터들이 ETH를 스테이킹하여 밸리데이터 자격을 획득하는 것처럼 스타크넷 시퀀서들도 $STARK을 스테이킹하여 컨센서스에 참여할 수 있다. 이더리움과 마찬가지로 L2 악의적으로 행동하거나 블록 생성을 하지 못하는 등 노드 운영을 소홀히 할 경우 슬래싱(slashing) 위험이 있다. 관련하여 구체적인 내용은 ‘Starknet Decentralized Protocol’ 시리즈를 참고하길 바란다. 한편, 로컬 컨센서스 없이 리더만 선정하는 PoS 프로토콜도 설계할 수 있는데, 대표적으로 코스모스의 Dymension이 있다.

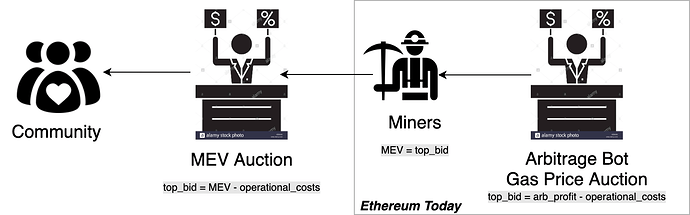

- MEV옥션(MEVA): 해당 방식을 채택한 롤업은 아직 없으나 흥미로운 개념이라 가져왔다. MEV옥션, 이하 MEVA는 2020년 1월 Ethresearch에서 처음 등장한 아이디어로, 골자는 누구나 참여할 수 있는 경매 시스템을 만들어 트랜잭션 구성(ordering)은 경매 우승자에게 맡기고, 트랜잭션 실행(execution) 및 생성은 L1 밸리데이터들에게 위임하자는 개념이다. MEV를 탈중앙화하기 위해 블록 생성 작업을 proposer과 builder로 분리하고자 하는 이더리움의 PBS(Proposer builder separation)와 흡사한 구조이며, 해당 방식을 사용할 경우 시퀀서를 따로 구축할 필요가 없고 MEV를 탈중앙화할 수 있다는 장점이 있다. 옥션은 블록 생성자들이 실행하는 MEVA 컨트랙트에 의해 투명하게 운영되며, 블록 구성(MEV 추출 기회)은 bid price를 가장 높게 부른 참여자에게 우선권이 주어진다.

출처: Karl, ‘MEV Auction: Auctioning transaction ordering rights as a solution to Miner Extractable Value’

2-2. 올해는 based rollups, lazy rollups 등이 새로운 대안으로 부상

PoA와 PoS 기반 로컬 컨센서스 외에도 시퀀서를 탈중앙화하기 위한 신규 솔루션들이 활발히 논의되고 있는 가운데, 최근에는 based rollup와 lazy rollup이 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

- Based Rollups (L1-sequenced rollups): 이더리움 재단에서 약 5년간 리서처로 근무하고 있는 Justin Drake가 ‘Based rollups—superpowers from L1 sequencing’라는 글에서 제시한 새로운 형태의 롤업으로, 시퀀서를 별도로 지정하는 기존 롤업과 달리 시퀀싱 작업을 L2시퀀서가 아닌 L1 proposer, builder, searcher들에게 맡긴다는 것이 골자다 (L1-sequenced rollup이라고 불리는 이유이기도 하다). 이더리움의 PBS에서 착안한 방식으로, L1 searcher과 builder들이 L1 트랜잭션 번들에 롤업 블록을 포함시키면 proposer이 L1에 해당 블록을 추가한다(아래 그림 참고). Based rollup 채택 시 서명 검증(signature verification), escape hatch (강제 출금 기능), PoS 로컬 컨센서스 등이 필요하지 않아 구축하기 쉽고, 저렴하며, liveness 및 탈중앙화 수준을 L1급으로 개선할 수 있다. 다만, 이 방식은 L2의 장점인 트랜잭션의 pre-confirmation 시간이 (아비트럼은 1초 내외) L1 finality(이더리움의 경우 12초) 시간과 동일해져 확장성 문제가 해결되지 않는다는 치명적인 단점이 있다. 따라서 based rollups는 흥미로운 개념이기는 하나 실제로 채택될 가능성은 높지 않아 보인다.

출처: Vitalik Buterin, Single-slot PBS using attesters as distributed availability oracle

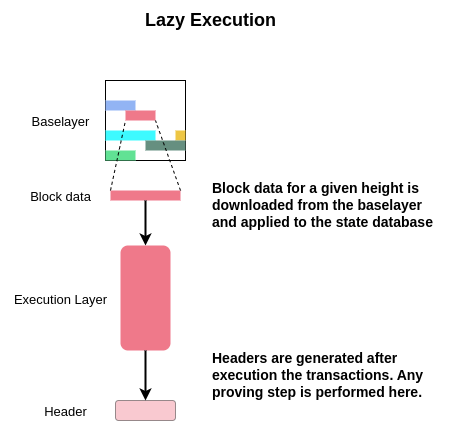

- Lazy Rollups (Shared Sequencing): 이름에서 알 수 있듯이 가장 ‘수동적인’ 롤업의 형태로, 베이스 레이어 혹은 DA레이어에서 블록이 생성되면 1) lazy rollup 풀 노드들이 해당 기록을 저장하고 2) 포크 선택 규칙(fork-choice rule)*을 적용한 뒤 (선택 사) 3) 임의의 트랜잭션 실행(execution) 과정을 거치고 나서 4) 해당 트랜잭션을 롤업 state에 업데이트하는 방식이다. 블록 헤더는 트랜잭션이 실행된 이후 생성되어 라이트 클라이언트들에게 전달된다. Lazy rollup은 구조 특성상 별도의 멤풀 및 시퀀서가 없어 이를 다른 롤업과 공유해야 하며, 공유 시퀀서는 트랜잭션의 유효성을 검증하지 않기 때문에 lazy rollup은 state transition의 유효성을 검증하는 별도의 매커니즘을 구축해야 한다. 관련하여 구체적인 내용은 후술할 예정이다.

*포크 선택 규칙: 노드들이 유효한 거래의 역사로 인정된 정격 체인(canonical chain)을 따라가게 하는 알고리즘으로, 비트코인의 경우 노드들은 총 난이도가 가장 높은 체인을 따라가도록 규칙이 정해져 있음

출처: Evan, Celestia Forum, ‘Sharing a Sequencer Set by Separating Execution from Aggregation’

3. 최근 각광 받고 있는 솔루션은 공유 시퀀서 네트워크(shared sequencing network)

최근 이더리움 커뮤니티내에서 lazy rollup이 각광 받고 있는 이유는 장기적으로 봤을 때 확장성이 높은 구조이기 때문이라고 생각한다. 향후 이더리움이 대중화되고 ‘온체인(onchain)이 새로운 온라인(online)’으로 거듭나기 위해서는 수십, 수 백만 개의 롤업이 필요할 것이다. 그러기 위해서는 비단 롤업의 탈중앙화 뿐만 아니라 누구나 손쉽게 롤업을 구축할 수 있을 만큼 구축 비용이 저렴하고 과정이 단순해야 할 것이다. 나아가, 향후에는 단순히 L2를 탈중앙화하는 것이 아니라 L2들이 서로 동기화되어 마치 하나의 체인처럼 작동할 수 있어야 한다(사용자들이 다수의 체인을 동시에 사용하는 것에 대해 불편함을 느끼지 않아야 한다). 이를 가능하게 해주는 것이 lazy rollup이 사용하는 공유 시퀀서 네트워크다.

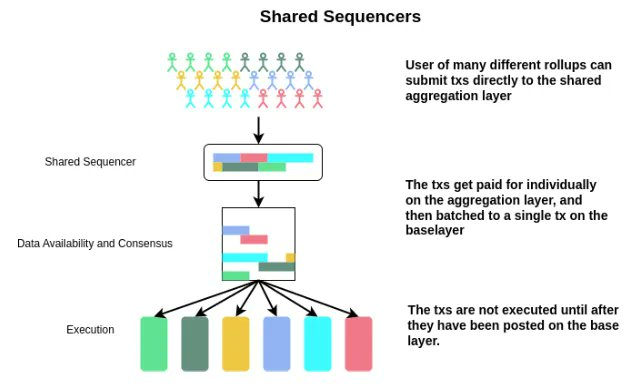

3-1. 공유 시퀀서 네트워크는 트랜잭션 배열(ordering)을 담당하는 미들웨어 블록체인

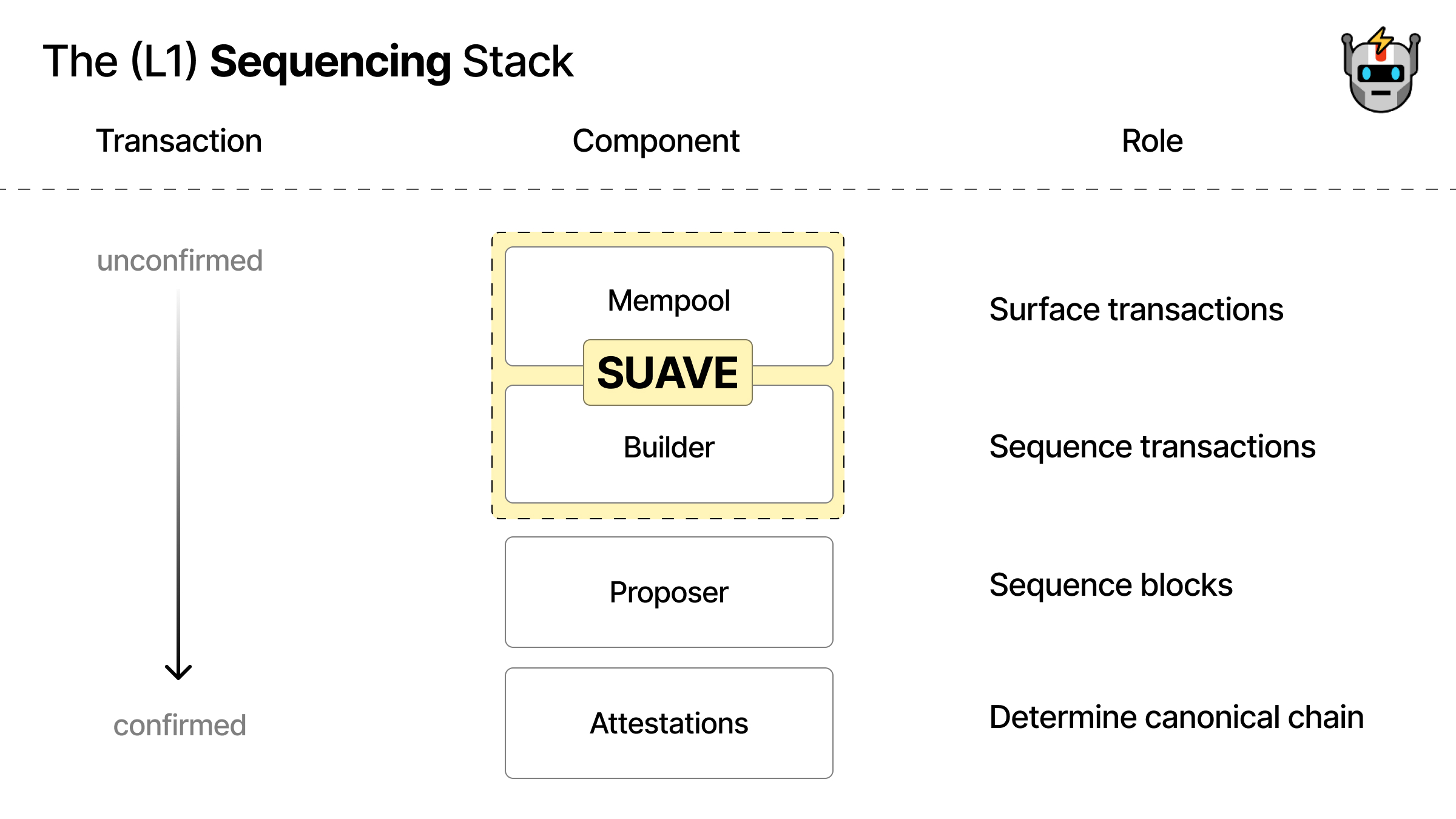

공유 시퀀서 네트워크는 탈중앙화된 시퀀서 집단으로 구성된 L2 미들웨어 블록체인으로, 롤업은 시퀀서 공유 네트워크에 참여(opt-in)하여 시퀀싱 임무를 외부 공유 시퀀서(shared sequencers)에게 위임할 수 있다. 공유 시퀀서는 사용자들로부터 트랜잭션을 수신하고 그것을 하나의 블록(배치)으로 만들어 베이스 레이어 혹은 DA레이어에 기록한다. 여기서 트랜잭션이라 하면 공유 시퀀서 네트워크를 이용하고 있는 모든 롤업 및 L2 트랜잭션의 집합을 뜻한다. 그렇게 트랜잭션이 베이스 레이어에 블록이 기록되면 각 롤업은 1) 시퀀서 공유 네트워크의 포크 선택 규칙을 확인하고 2) 다른 롤업 트랜잭션을 필터링한 뒤 3) 자기 롤업과 관련된 트랜잭션만 추출하여 트랜잭션 실행, 검증(validity proof/fraud proof), 그리고 state transition을 진행한다. State root를 업데이트하고 나면 헤더를 생성하여 라이트 클라이언트에게 전달한다 (아래 그림 참고).

눈치챘겠지만 이러한 방식은 먼저 트랜잭션을 실행한 뒤 베이스 레이어에 트랜잭션을 기록하는 오늘날 롤업과 반대 순서로 작동하는데, 이러한 방식이 가능한 이유는 트랜잭션 배열(ordering)과 실행(execution)을 분리했기 때문이다. 즉, 시퀀서 공유 네트워크는 PBS의 builder와 같이 블록 구성을 담당하고, 실제 트랜잭션 실행은 각 롤업 단에서 수행한다. 앞서 lazy rollup을 설명하면서 언급한 바 있지만, 공유 시퀀서 네트워크는 트랜잭션의 유효성을 검증하지는 않는다. 따라서, 공유 시퀀서 네트워크를 사용하는 롤업은 state transition의 유효성을 검증하는 별도의 매커니즘을 구축해야 한다.

출처: Evan, Celestia Forum, ‘Sharing a Sequencer Set by Separating Execution from Aggregation’

일각에서는 모듈러 스택에서 별도의 레이어를 추가하게 되면 지연 시간(latency)이 증가할 것이라고 주장한다. 그러나, 컨센서스로부터 트랜잭션 실행을 분리하면 컨선세스 속도는 비약적으로 상승하기에 실질적으로는 딜레이가 크지는 않을 것으로 예상된다. 트랜잭션 완결성(finality)에 있어 병목은 연산 단계에서 주로 발생하는데, 노드들은 이 과정을 건너뛰고 트랜잭션 순서만 합의하면 되기 때문이다. 나아가, 해당 구조는 pre- confirmation에 걸리는 시간도 줄어들어 블록체인 사용자들의 UX가 개선되는 효과도 발생한다 (요청 트랜잭션이 베이스 레이어에 기록되면 사용자들은 곧바로 soft confirmation을 받는다).

3-2. 공유 시퀀서 네트워크는 L2 생태계 한 단계 진화시킬 수 있을 것으로 기대

공유 시퀀서 네트워크는 롤업의 한계점들을 극복하고 L2 생태계를 진화시킬 수 있을 것으로 기대되는데, 그 이유는 다음과 같다.

- L2간 상호운용성 개선: 공유 시퀀서 네트워크를 이용하면 크로스체인 메시징 및 브릿징이 저렴하고 빠르고 안전해진다. 공유 시퀀서는 여러 체인의 트랜잭션을 동시에 시퀀싱하여 하나의 통합된 블록을 생성하기 때문에 크로스 롤업 DEX 아비트라지(arbitrage) 등 오늘날 불가능한 크로스체인 아토믹 스왑(atomic swap)을 하거나 체인간 파편화된 유동성(fragmented liquidity)을 통합하는 것이 가능해진다. 현재 크로스 롤업 브릿징을 하려면 상호운용을 하고자 하는 체인의 시퀀서를 위해 라이트 클라이언트를 구축해주고 해당 체인의 컨센서스와 지속적으로 싱크해야 하는데, 공유 시퀀서 네트워크를 이용할 경우 그럴 필요가 없어져 비용 절감 측면에서도 효과적이다. 마지막으로, 공유 시퀀서는 롤업간 트랜잭션을 동시에 완결(finalize)시키기 때문에 브릿징의 보안을 개선한다. 필자는 장기적인 관점에서 공유 시퀀서가 경쟁력 있는 가장 큰 이유는 바로 상호운용성 때문이며, 향후 몇 천, 몇 만 개의 롤업이 생겼을 때 이를 연결해줄 수 있는 열쇠가 될 수 있을 것으로 생각한다.

- 보안 공유(shared security)와 검열 저항성 개선: 10개의 롤업이 각자 10명의 시퀀서를 따로 구하는 것보다 10개의 롤업이 100명의 시퀀서를 공유하는 것이 네트워크 보안 및 검열 저항성 측면에서 더 효과적이다.

- 롤업 구축 과정 간소화: 신생 롤업 입장에서 시퀀싱 레이어를 탈중앙화하는 것은 무척 어려운 일이다. 시퀀서들을 부트스트래핑하고 관리하는 일은 시간과 비용이 많이 소모된다. 시퀀싱을 위한 로컬 컨센서스를 구축하면 과정이 더욱 복잡해진다. 반면, 공유 시퀀서 네트워크에 참여(opt in)할 경우 이 모든 과정을 건너뛸 수 있다. 이를 보고 Jon Charbonneau는 공유 시퀀서를 SaaS(Sequencing as a service)라고 칭한 바 있다.

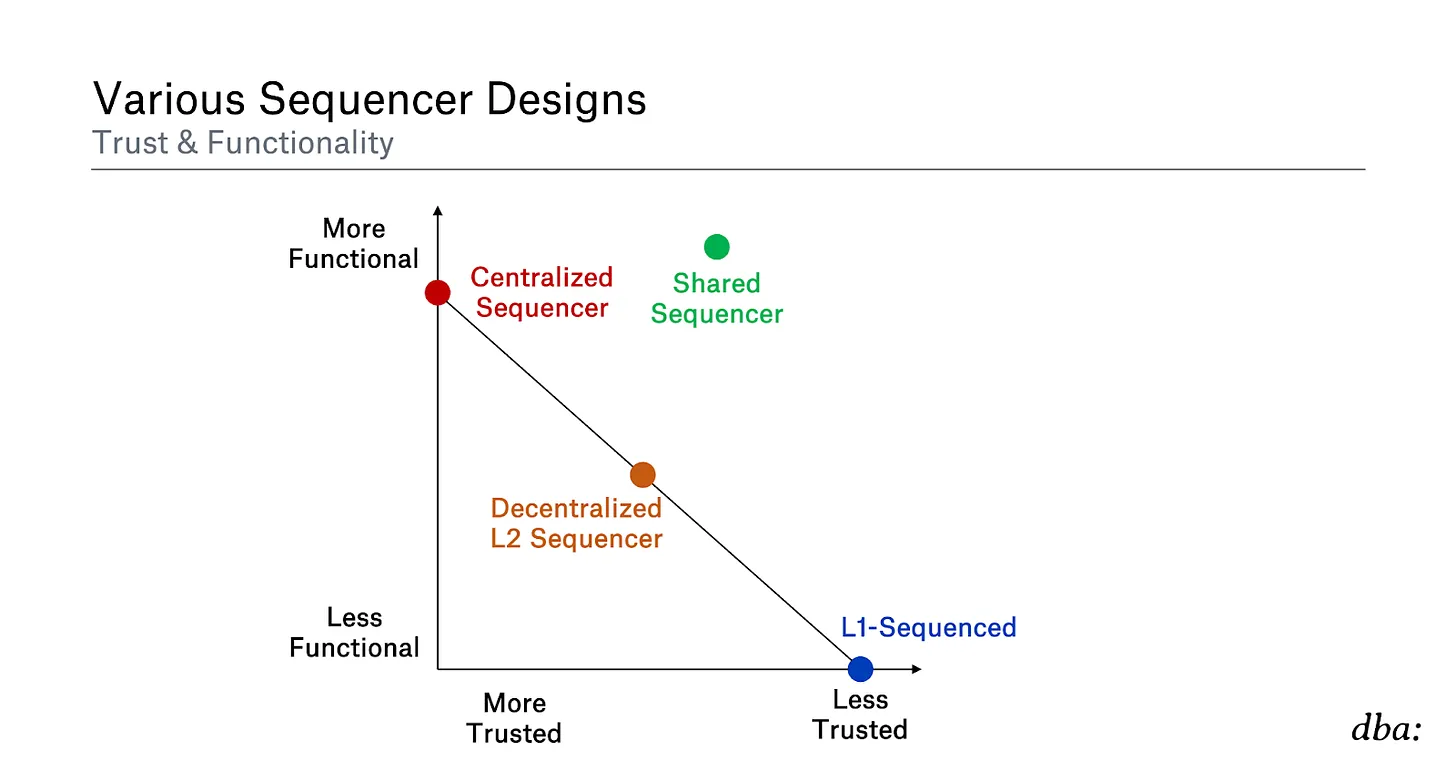

뉴욕의 크립토 투자회사인 DBA가 각 시퀀서 솔루션의 장단점을 심플하지만 효과적인 방법으로 도식화하였다 (아래 그림 참고). 중앙화된 시퀀서는 확장성 등 기능 면에서는 뛰어나지만 제3자에 대한 신뢰를 요구한다는 단점이 있다. 이와 반대의 성격을 띄는 based rollups(L1-sequenced)는 무신뢰 시스템이고 liveness가 보장되지만 지연 속도(latency) 측면에서 한계가 있다. 아비트럼이 구축하고자 하는 탈중앙화 시퀀서(PoA) 구조는 그 둘 사이 어딘가에 있다. 그러나 공유 시퀀서 네트워크는 최소한의 신뢰로 최대의 효율을 뽑아낸다. 다수의 시퀀서들이 트랜잭션 실행 단계를 건너뛰고 배열만 함으로써 높은 수준의 보안을 제공함과 동시에 사용자들에게 빠른 pre-confirmation을 보장하기 때문이다.

출처: DBA

4. 대표적인 프로젝트 소개: Espresso Sequencer, Astria, SUAVE, Radius

4-1. 에스프레소(Espresso) 시퀀서, 세콰이어(Sequoia)와 폴리체인(Polychain Capital)이 투자한 아이겐레이어 기반 네트워크

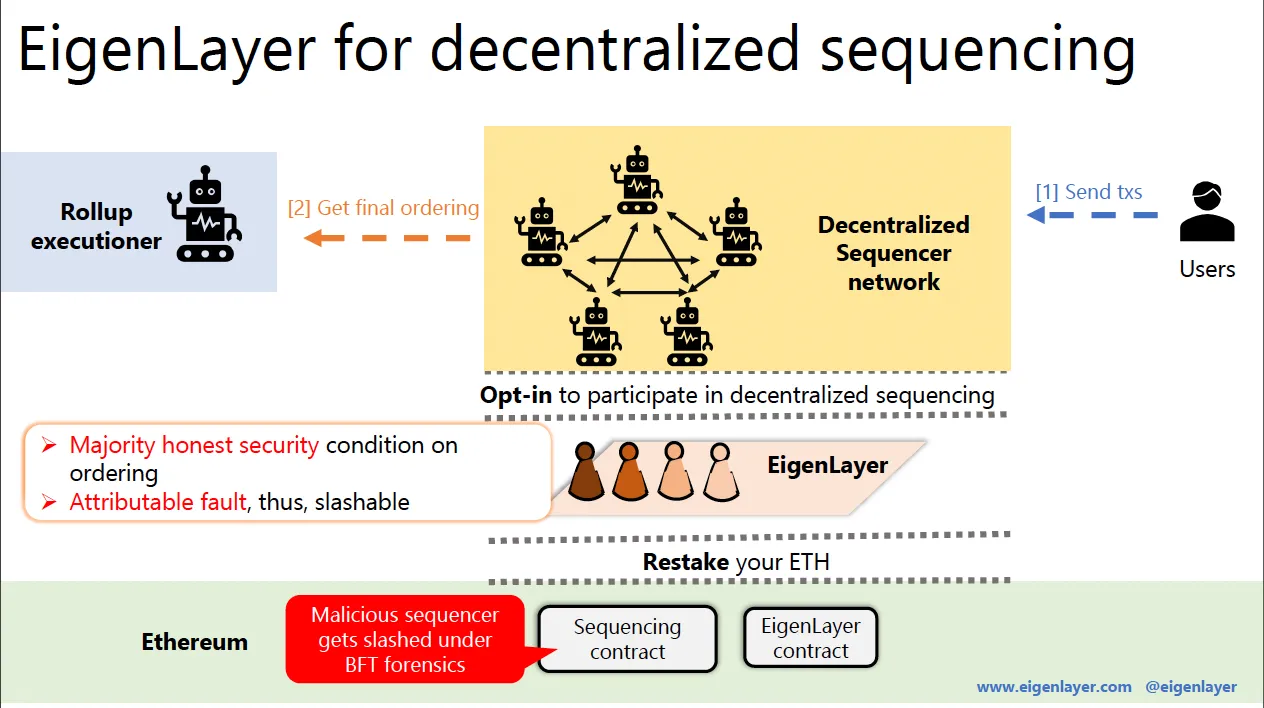

에스프레소(Espresso) 시퀀서는 스탠퍼드대 컴퓨터 과학(Computer Sciences) 박사 출신 Ben Fisch, Benedikt Bünz, Charles Lu가 설립한 스타트업 Espressosys에서 개발하고 있는 공유 시퀀서 네트워크다. Sequoia (AUM: $85B), Polychain Capital (AUM: $6.6B), Greylock (AUM: $3.5B) 등 유명 VC들로부터 총 $32M을 유치하였으며 아이겐레이어내 ETH 리스테이커들을 시퀀서로 활용한다는 것이 특징이다 (아이겐레이어 관련 리서치는 ‘아이겐레이어(Eigenlayer), 탈중앙화 신뢰를 위한 오픈 마켓플레이스’ 리포트 참고). ETH 밸리데이터들은 Espressosys라는 AVS(Actively Validated Services) 에 참여함으로써 L1 스테이킹 수익 외에도 부가적인 수익을 창출할 수 있고, 반대로 Espressosys는 ETH 밸리데이터들을 출시 초기부터 수많은 시퀀서들을 확보할 수 있다. 양 측 모두 이득을 보는 구조인 셈이다. Espressosys는 2022년 11월 28일에 첫 번째 에스프레소 시퀀서 테스트넷인 아메리카노(Americano)를 출시한 바 있다.

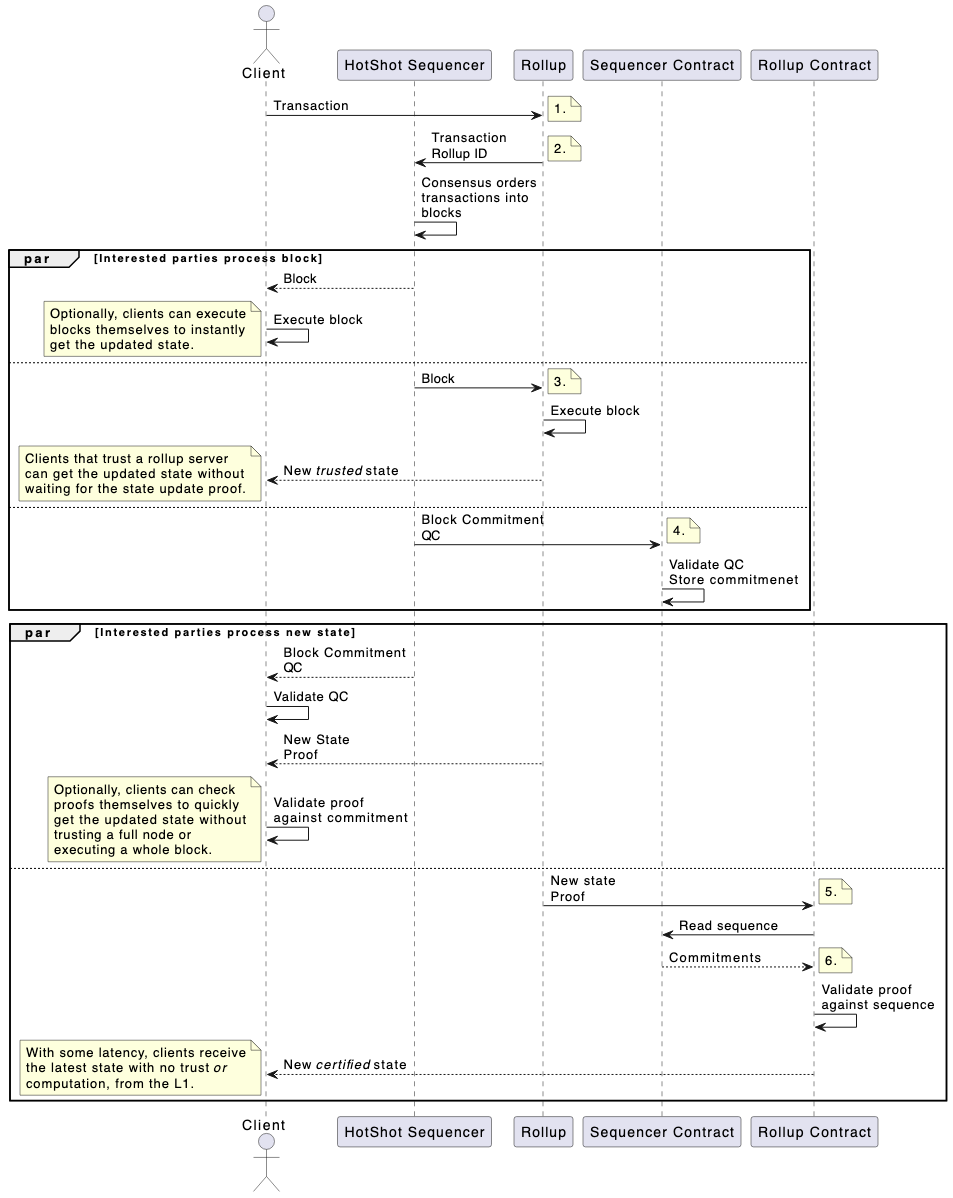

에스프레소 시퀀서 구성 요소는 다음과 같다:

- Hotshot: 에스프레소 시퀀서의 컨센서스 프로토콜이다. Hotshot은 앱토스 덕분에 유명해진 Hotstuff 프로토콜 기반으로 개발되었으며 PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)와 같이 three-phase commit 프로세스와 chaining 기법을 사용하여 네트워크 부하가 적으면서 완결성이 빠르고 safety와 liveness를 보장한다는 것이 가장 큰 특징이다. Hotstuff는 밸리데이터 수가 정해진 반면 Hotshot은 누구나 밸리데이터로 참여할 수 있는 무허가 구조다.

- Espresso DA: 에스프레소가 제공하는 DA 솔루션으로, 네트워크에 참여하는 일부 시퀀서들이 랜덤으로 선정되어 번갈아가면서 DAC(Data Availability Committee)를 구성하여 DA를 보장한다. DAC 멤버들은 epoch 혹은 block 단위로 교체된다.

- Rollup REST API: 에스프레소 시퀀서에 참여하는 롤업들이 사용하는 API.

- 시퀀서 컨트랙트: Hotshot 컨센서스를 검증하고 체크포인트를 기록하는 L1 스마트 컨트랙트로, 롤업이 call data, state transition, 그리고 proof를 전송하는 L1 컨트랙트와는 별개다.

출처: Eigenlayer

에스프레소가 ETH 리스테이커들을 시퀀서로 활용한다고 해서 일반적인 공유 시퀀서 네트워크와 작동 방식이 크게 다른 것은 아니다. 사용자들이 유저 클라이언트를 통해 트랜잭션을 전송하면 시퀀서 노드들이 해당 트랜잭션에 대한 메시지를 서로 전달하고 시퀀서 멤풀(mempool)에 저장된다. 이후 Hotshot PoS 매커니즘에 의해 시퀀서 중 한 명이 리더 노드로 선정되고, 리더는 멤풀에서 트랜잭션을 선정하여 블록을 구성한다. 리더는 L1에 트랜잭션을 완결(finalize)하기 전에 블록을 1) 롤업 밸리데이터와 트랜잭션 실행자(executor)들에게 전달하고 2) DAC(Data Availability Committee)에게 전달한 뒤 DA certificate을 받고 3) 블록에 대한 commitment와 블록을 검증할 수 있는 quorum certificate을 L1 시퀀서 컨트랙트로 전송한다.

출처: Espressosys

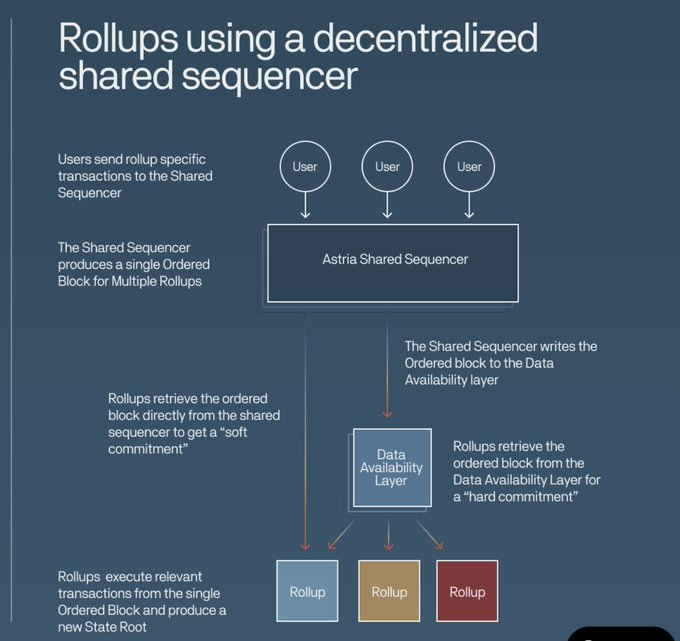

4-2. Metro, 셀레스티아(Celestia)를 DA레이어로 활용할 공유 시퀀서 네트워크

메트로(Metro)는 Maven 11, 1kx, Delphi Digital, Lemniscap 등 9명의 VC들로부터 시드라운드에서 총 $5.5M을 투자 받은 스타트업 Astria에서 개발하고 있는 공유 시퀀서 네트워크다. Astria는 셀레스티아를 DA레이어로 활용할 예정이며, Cevmos와 Rollkit에서 영감을 받은 Astria EVM을 구축하고 있는 상황이다. 메트로의 작동 방식 또한 앞서 설명한 공유 시퀀서 네트워크의 작동 방식과 매우 유사하기에 해당 부분에 대한 설명은 생략하도록 하겠다 (아래 그림 참고).

출처: Astria, “Introducing Astria, The Shared Sequencer Network”

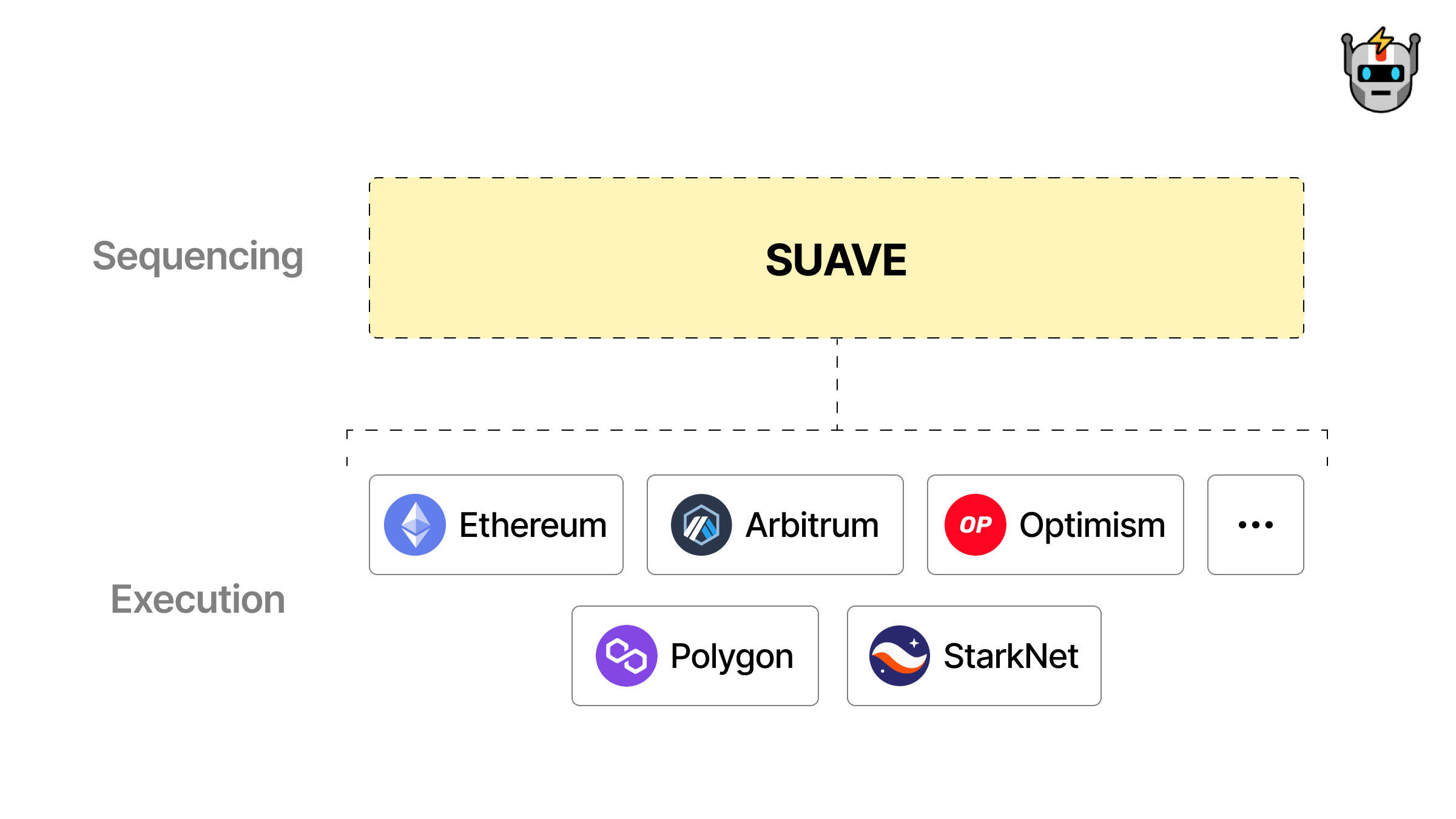

4-3. SUAVE, MEV솔루션 1인자 Flashbots에서 개발하고 있는 범용 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 멤풀 및 탈중앙화 블록 빌더 솔루션

SUAVE(Single Unifying Auction for Value Expression)에 대해 구체적으로 설명하기에 앞서, SUAVE는 공유 시퀀서 네트워크가 아니라고 확실히 밝히는 바이다. 그럼에도 SUAVE를 해당 섹션에 포함한 이유는 SUAVE 구조가 공유 시퀀서 네트워크와 유사한 부분들이 있고 둘이 접목했을 때 시너지가 발휘될 수 있다고 판단했기 때문이다.

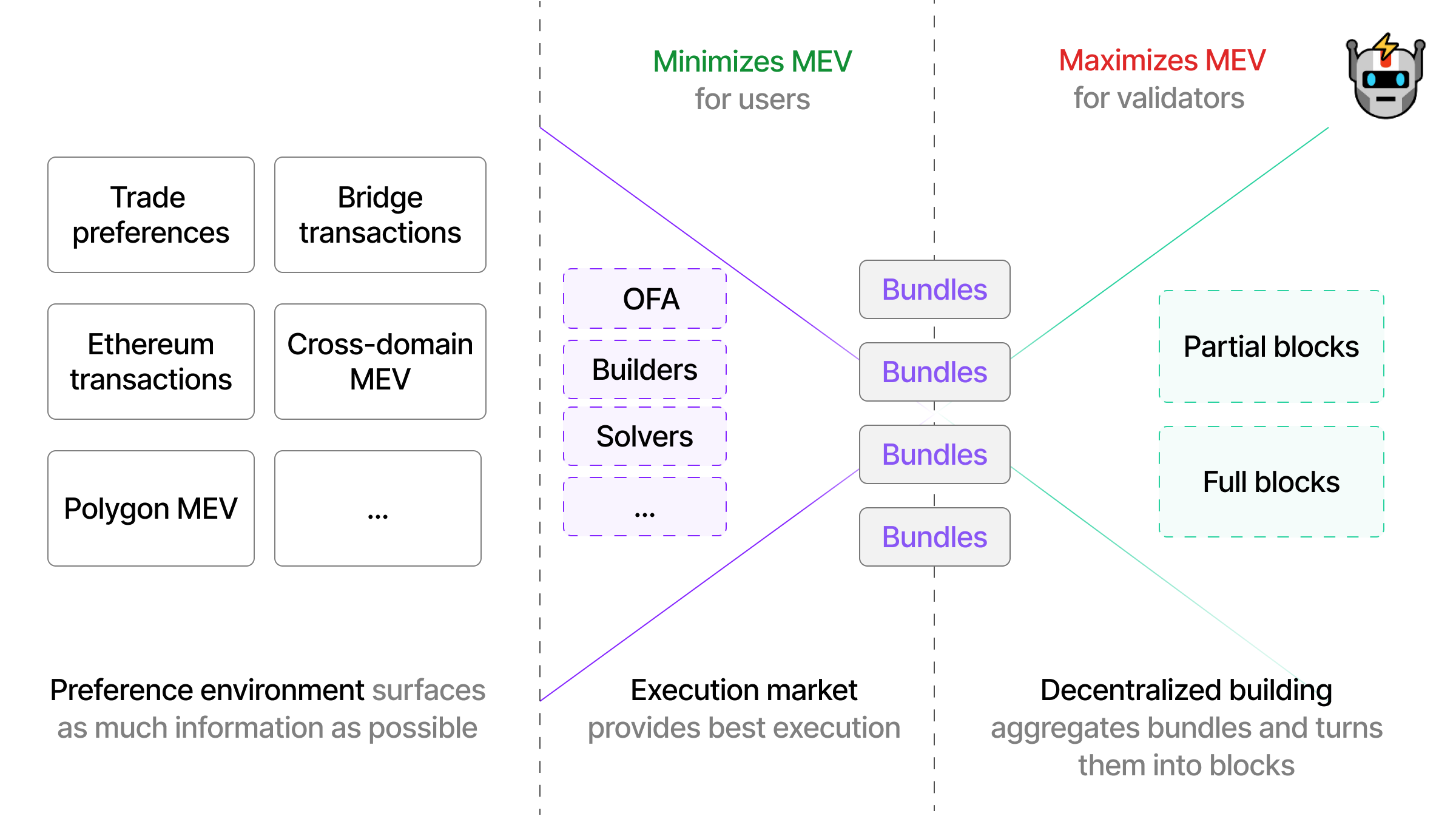

다시 돌아와, SUAVE는 L1, L2와 상관없이 모든 블록체인에서 사용할 수 있는 공유 멤풀 및 블록 빌더 솔루션이자 무허가 EVM체인이다. SUAVE 프로토콜은 크게 사용자들의 트랜잭션을 가십(gossip)하고 모으는 메시징 레이어(SUAVE 멤풀)와 이를 블록으로 구성하는 세틀먼트 레이어(SUAVE 체인)로 구성되어 있다. 블록체인이 SUAVE를 이용할 경우 두 가지 역할을 아웃소싱할 수 있는데, 바로 1) 멤풀 (사용자들은 블록체인의 자체 멤풀 대신 SUAVE 멤풀을 이용할 수 있음)과 2) 블록 빌더 (여기서 빌더라 함은 이더리움 PBS 디자인에서 통용되는 빌더의 개념으로, 각 블록체인 제안자는 SUAVE 빌더들의 블록을 채택할 수 있다)가 그것이다. SUAVE는 이를 통해 빌더/서처들에게 최대 MEV를, 밸리데이터들에게 블록 보상 매출 극대화를, 사용자들에게 MEV공격으로부터 보호하고 최소한의 가스비로 트랜잭션을 통과시킬 수 있게 해주는 것이 목표다. 한 마디로, SUAVE는 현재 운영하는 MEV-boost를 멀티체인으로 확장한 서비스라고 이해하면 편하다.

출처: Flashbots, “The Future of MEV is SUAVE”

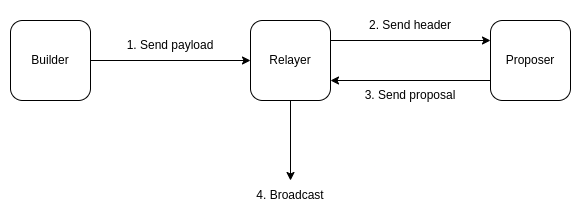

SUAVE 프로세스는 총 3단계로 나뉘어 있다: 1) 사용자들의 트랜잭션을 각 체인에서 모으는 Universal Preference (Transaction) Environment 2) SUAVE 멤풀을 뒤지면서 사용자들에게 최상의 트랜잭션 실행 방법을 찾아주는 Optimal Execution Market, 그리고 3) 블록 빌더들이 해당 트랜잭션을 모아 블록을 구성하는 Decentralized Block Building.

출처: Flashbots, “The Future of MEV is SUAVE”

SUAVE의 작동 과정을 조금 더 구체적으로 살펴보자. SUAVE를 이더리움에서 사용한다고 가정하면, 사용자들은 이더리움 트랜잭션을 SUAVE 멤풀로 전송할 것이다. 이후 SUAVE 빌더들은 SUAVE 체인에서 멤풀에 있는 트랜잭션을 조합하여 MEV를 극대화한 이더리움 블록을 구성한다. 이때, 이더리움 밸리데이터들은 이더리움 빌더들이 구성한 블록과 SUAVE빌더들이 구성한 블록 중 MEV가 더 높은 것을 선택하여 이더리움 블록에 추가한다. 즉, SUAVE는 이더리움 밸리데이터들에게 더 많은 선택지를 제공한다. 마찬가지로 SUAVE는 롤업에게 SUAVE 블록을 강요하지 않으며 롤업 입장에서는 포크 선택 규칙을 변경할 필요도 없다. SUAVE는 시퀀서들에게 MEV가 가장 높은 블록을 제시할 뿐이다. 이는 SUAVE가 공유 시퀀서 네트워크와 다른 이유이기도 하다. 롤업 입장에서는 SUAVE와 공유 시퀀서 네트워크를 둘 다 사용할 수도 있을 것이다. 이 경우, 공유 시퀀서는 블록 제안자(proposer), SUAVE는 블록 빌더의 역할을 수행한다.

4-4. Radius, 국내 최초이자 유일무이한 공유 시퀀서 네트워크

Radius는 국내 최초이자 유일무이한 SaaS (Sequencing as a service) 솔루션을 개발하고 있는 프로젝트다. Radius 경영진은 유수의 블록체인과 소프트웨어 개발 전문가들로 구성되어 있으며 실력을 인정받아 이더리움 재단으로부터 지원금을 받고 HackMoney 2022서 10위권에 진입한 바 있다.

Radius의 차별점은 트랜잭션의 프라이버시와 유효성을 보장하기 위해 자체 시퀀싱 레이어에 타임락 퍼즐 암호화(time-lock puzzle encryption) 기술과 zk proof를 활용한 PVDE(Practical Verifiable Delay Encryption) 기술을 적용했다는 점이다. 타임락 퍼즐 암호화 기술은 블록이 롤업에 전송되기 직전의 순간까지 암호화(프라이버시)를 보장하고, ZK proof는 시퀀싱된 블록이 암호화 및 복호화하는데 동일한 대칭 키(symmetric key)가 사용되었음을 증명하는데 사용된다 (이는 악의적인 유저가 트랜잭션을 유효하지 않은 키로 암호화하는 것을 방지한다).

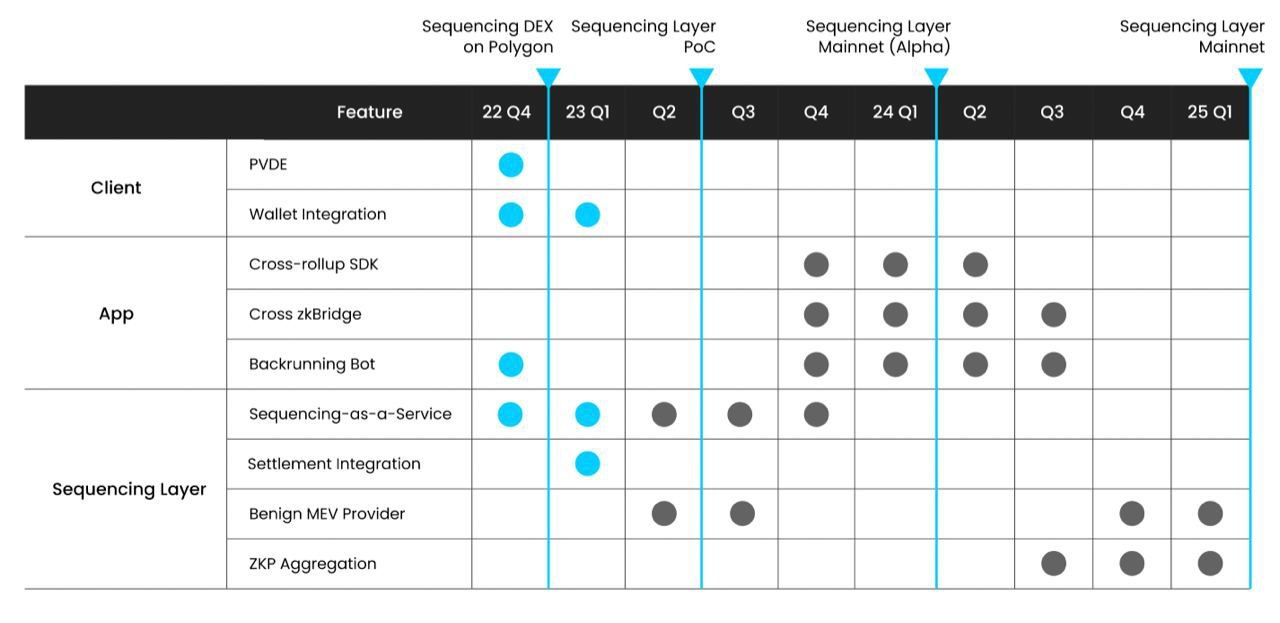

한편, Radius는 최초의 SaaS 솔루션으로 MEV resistant DEX인 360°를 폴리곤에 출시한 바 있다. 360°는 사용자들을 프론트런닝과 샌드위치 어택 등 MEV 공격으로부터 보호하고 아비트라지를 성공적으로 실행할 수 있도록 제공하는 솔루션이다. 360°는 Radius의 시퀀싱 레이어를 고려하는 롤업들에게 레퍼런스로 사용될 예정이며 관련 로드맵은 아래 그림을 참고하길 바란다.

출처: Radius, “Sequencing Layer for Rollups”

맺으며

정리하면, 현존하는 롤업들은 단일 시퀀서를 사용하고 있어 검열 저항성, MEV, 그리고 L2간 상호운용성 및 결합성 측면에서 한계가 있다. 지금처럼 롤업 수도 적고 사용자 수요도 낮은 초기 시장에서는 이런 문제점들이 부각되지는 않지만, 향후 블록체인 대중화에 있어 큰 걸림돌이 될 수 있다. 그러나 언제나 그렇듯 해결책을 찾으면 된다. 업계 전문가들은 다양한 탈중앙화 솔루션들을 논의 및 개발하고 있으며 그중 공유 시퀀서 네트워크가 장기적으로 유망한 솔루션으로 꼽히고 있다. 필자는 내년부터 Espressosys, Metro, SUAVE, Radius 등 유망한 솔루션들이 메인넷을 출시하면서 공유 시퀀서 네트워크가 본격적으로 주목 받을 것으로 예상한다.

참고 자료

- https://hackmd.io/@EspressoSystems/EspressoSequencer

- https://blog.astria.org/introducing-astria/

- https://docsend.com/view/ybwgf63brvja82si

- https://joncharbonneau.substack.com/p/rollups-arent-real

- https://writings.flashbots.net/the-future-of-mev-is-suave/

- https://forum.celestia.org/t/sharing-a-sequencer-set-by-separating-execution-from-aggregation/702

- https://ethresear.ch/t/single-slot-pbs-using-attesters-as-distributed-availability-oracle/11877

- https://ethresear.ch/t/mev-auction-auctioning-transaction-ordering-rights-as-a-solution-to-miner-extractable-value/6788