목차

1. 크립토 대국에서 크립토 ‘규제’ 대국으로 변했던 일본

2. Web3 갈라파고스 탈출을 꿈꾸는 일본 정부

3. 정부에 발맞춰 Web3에 진출하는 일본 기업들

4. 일본의 대표 프로젝트 - Oasys와 Astar

5. 미국에서 아시아로 이동하는 Web3 무게 추

1. 크립토 대국에서 크립토 ‘규제’ 대국으로 변했던 일본

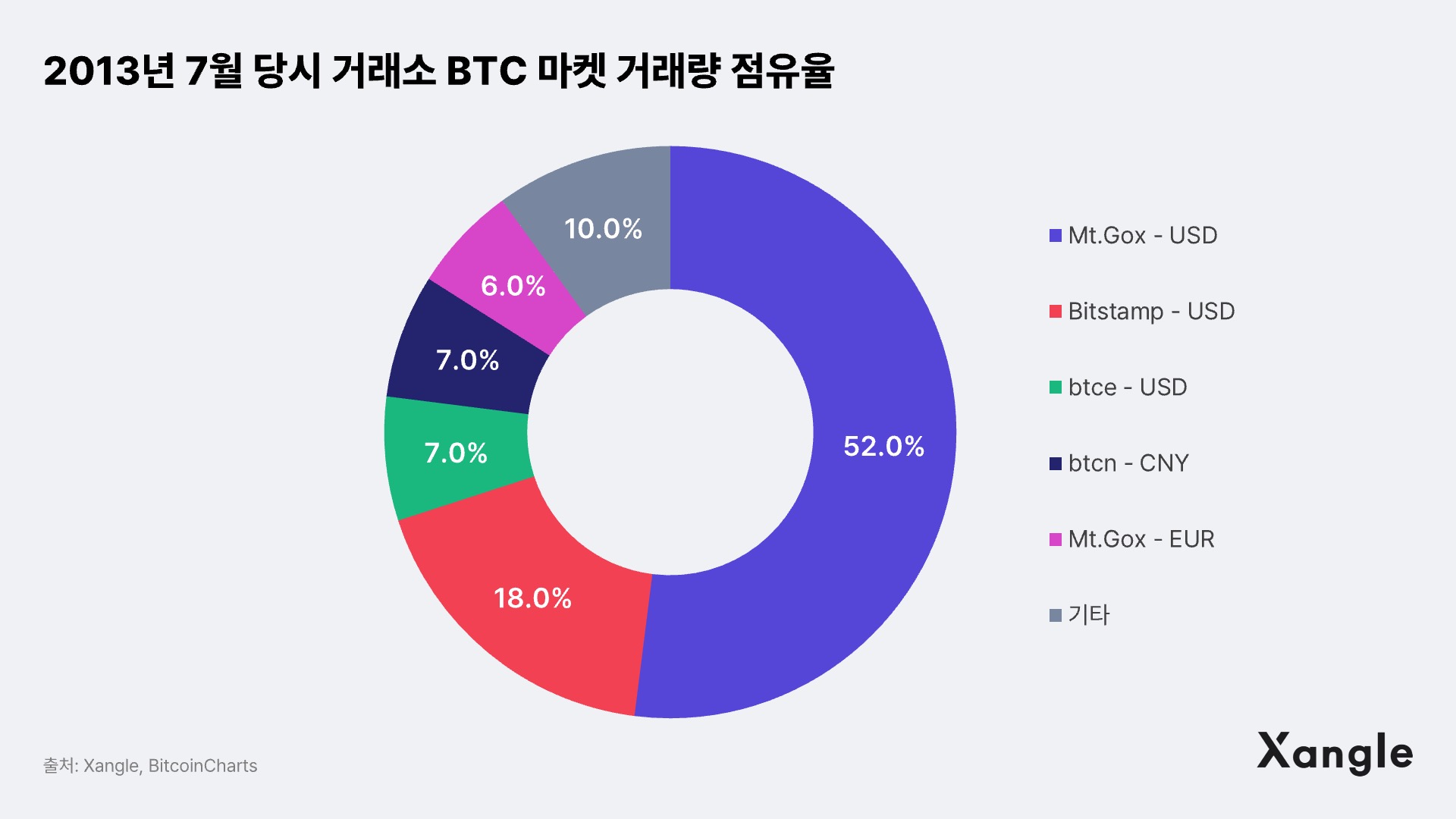

이더리움이 탄생(2015년)하기도 전인 비트코인 시대에 일본은 크립토 강국이었다. 일본 도쿄를 소재로 했던 비트코인 거래소 Mt.Gox는 2014년초 전세계 거래량의 70%를 담당할 정도로 독보적인 존재였으며, Mt.Gox를 필두로 한 일본은 암호화폐 주요 허브 중 하나로 인식되었다. 하지만, 상황은 2014년 2월 Mt.Gox가 해킹을 당하면서 급변하게 된다.

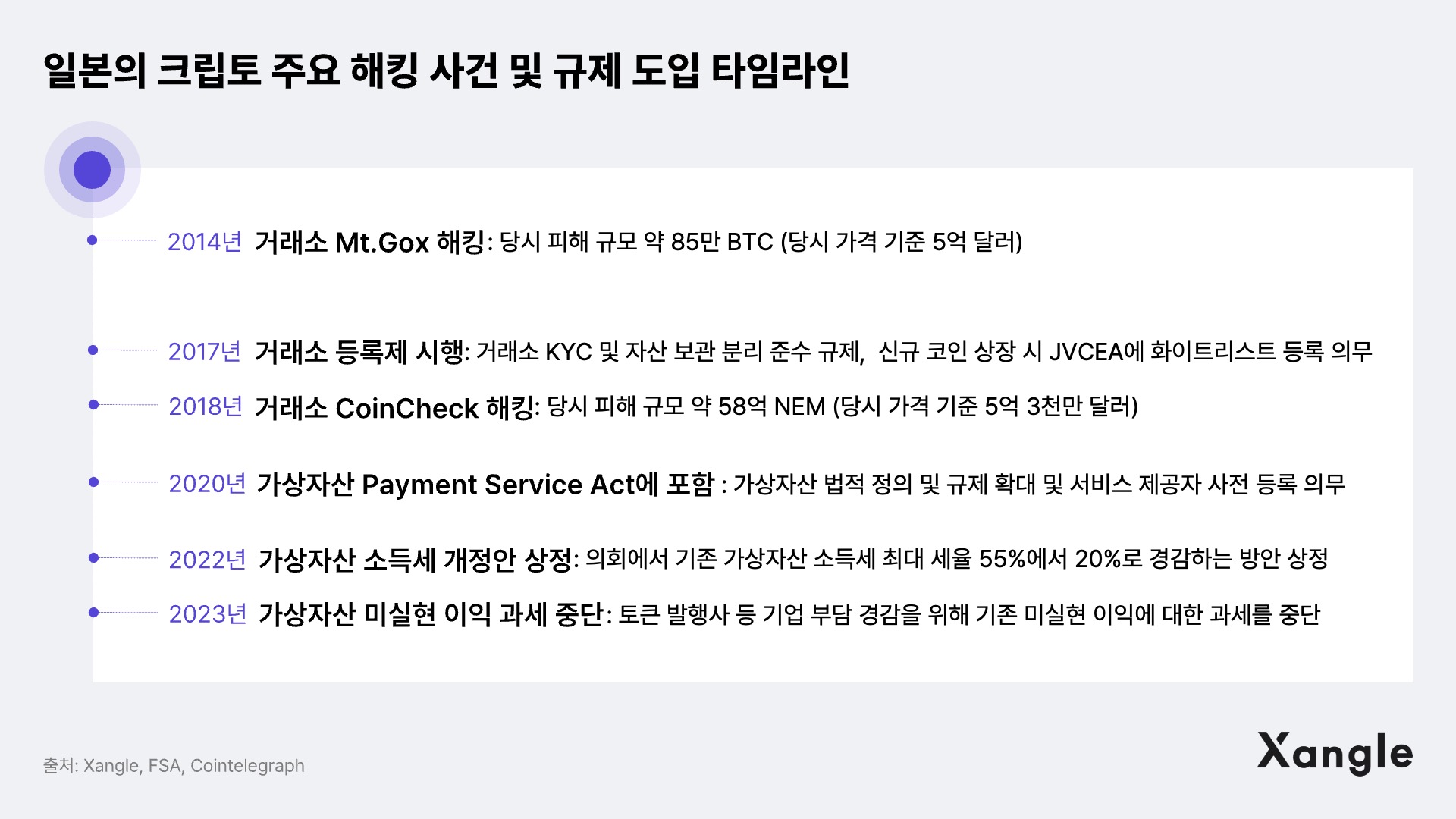

Mt.Gox 거래소 해킹 규모는 BTC 85만개로 그 당시 가격 기준으로 5억달러에 달했다. 한화로 6,000억원이 넘는 고객 자산이 피해를 입는 상황이 자국 내에서 발생하자 크게 놀란 일본 정부와 금융청은 세계에서도 유래 없는 강력한 규제를 도입하기 시작했다.

우선적으로 2017년 가상자산 거래소를 금융청 산하에서 관리하는 것을 명시했다. 가상자산 거래소들이 일본에서 영업하기 위해서는 KYC, 자산 보관 분리 등의 규제를 준수해야 하며, 신규 코인 상장 시에는 JVCEA라는 금융청 산하 자율규제 기구에서 관리하는 화이트리스트 등록이 필요해졌다. 해당 리스트 등록을 위해서는 제출해야 하는 서류의 양이 상당하며, 통과 기준 또한 까다로워 현재까지 76개의 가상자산 만이 거래소 상장이 가능한 화이트리스트에 등록되어 있다.

Mt.Gox 해킹 사건 이외에도 2018년 Coincheck가 해킹되는 등 일본에서는 각종 사건 사고가 끊이지 않았다. 이에 일본 금융 당국은 규제 강화로 대응했는데 거래소 규제를 시작으로 2020년에는 가상자산을 Payment Service Act에 포함시키고 결제 서비스에 준하는 규제를 적용했다. 이 뿐만 아니라, 토큰 발행자는 미실현 이익에 대해서도 30%에 달하는 법인세를 납부해야 했다. 또한, 개인의 가상자산 양도차익을 잡소득으로 분류, 최대 55%에 달하는 세율을 적용하였으며 사실상 토큰 발행과 개인투자가 어려운 환경을 조성했다. 이러한 규제 도입은 일본 Web3 생태계가 서비스 빌더도 리테일 투자자도 없는 환경을 만드는 원인으로 작용했고, 일본은 점차 글로벌 트렌드와는 동떨어진 갈라파고스가 되어갔다.

2. Web3 갈라파고스 탈출을 꿈꾸는 일본 정부

하지만, 2022년을 기점으로 일본 시장에 변화의 바람이 불기 시작했다. 이 변화는 ‘디지털 전환’ 정책을 주장하는 기시다 정권과 일본 정치권의 Web3에 대한 인식의 전환에서 시작되었다. 그 동안 강한 규제를 통해 Web3 생태계를 컨트롤 했던 일본 시장은 상대적으로 LUNA, FTX와 같은 대형 이슈들로부터 자유로웠다. 이는 오히려 전화위복으로 작용하게 되며, 정치권을 필두로 일본 Web3 생태계 부흥에 대한 목소리가 높아지고 정책 제언이 등장하게 된다.

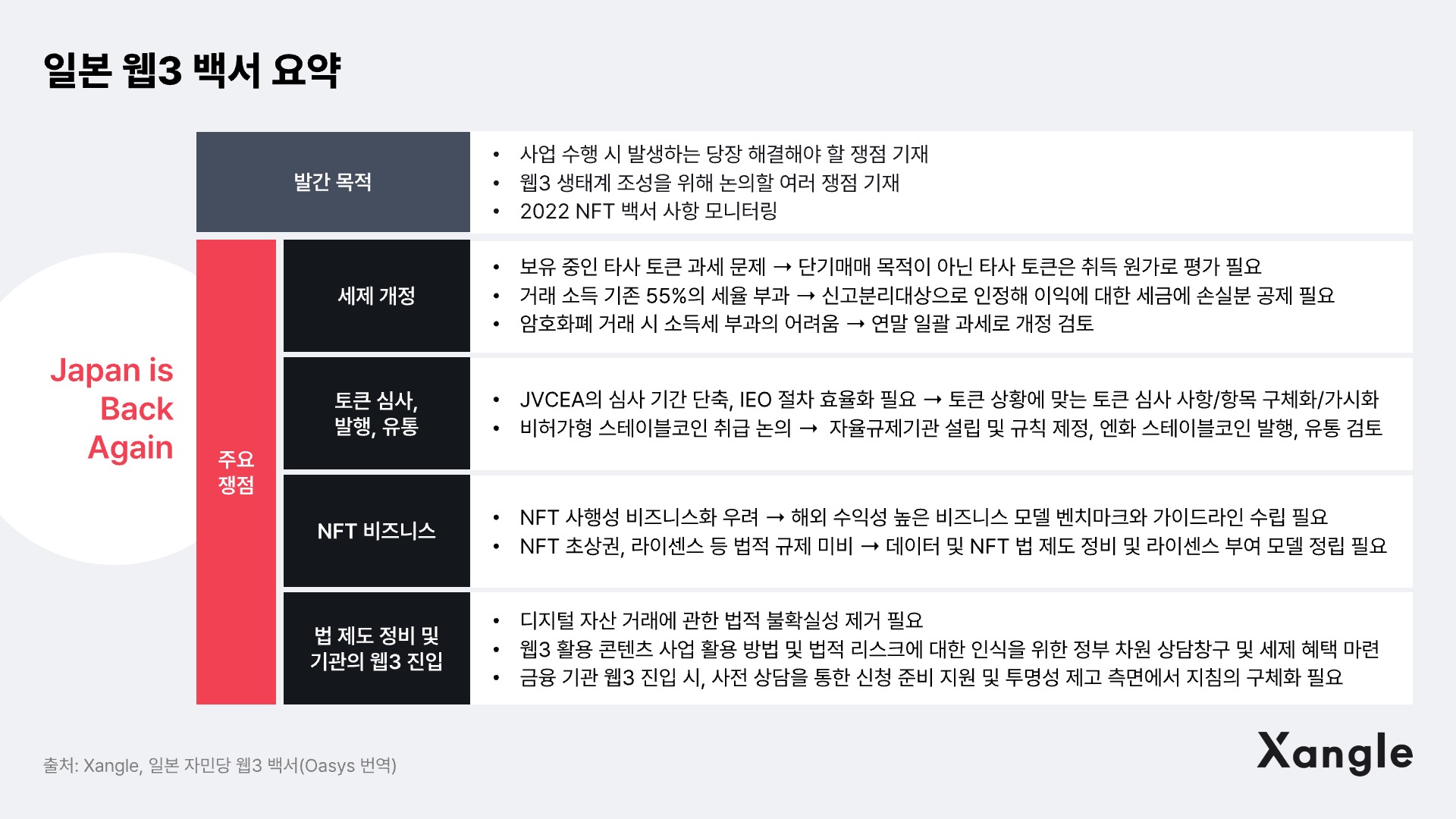

대표적으로 일본 경제산업성이 비서실 산하에 Web 3 & Metaverse 정책을 전담하는 사무처를 출범했다. 해당 사무처의 목표는 두바이 등 해외로 떠나는 Web 3 관련 기업들과 인재들이 일본 내에서 사업을 지속할 수 있도록 정책적 지원을 하는 것이다. 정부 뿐 아니라 집권당인 자민당도 2022년엔 ‘웹3.0 시대를 맞은 일본의 NFT 전략 백서’를, 2023년엔 ‘Web3 백서’를 발간하며 정부 정책에 보조를 맞추고 있다. 지난 월요일 발표된 가상자산 미실현 이익에 대한 법인세 미징수 또한 토큰 발행에 따른 부담을 경감시키는 것으로 정부 정책과 궤를 같이한다.

현재 글로벌 Web3 규제 환경은 이전과는 다른 양상을 보이고 있다. 코인베이스를 나스닥에 상장시켰던 미국은 FTX 사태 이후 SEC 겐슬러를 필두로 규제를 강화하려는 스탠스를 보이고 있다. 유럽은 MiCA 법안을 도입하며 규제 불확실성이 감소하였으나, 가상자산 사업을 하기 위한 라이센스 취득 요건이 까다로워 사업 영위가 쉽지 않다. 이에 반해 낮은 세율과 규제 요건이 다소 완화적인 중동(두바이, 아부다비)으로 Web3 프로젝트들이 몰려들고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 일본 정부의 규제 완화 스탠스는 앞으로 서술할 엔터프라이즈들의 Web3 Adoption을 지원하고, 이들이 일본 내에서 사업을 영위할 유인을 제공하게 될 것으로 예상한다.

3. 정부에 발맞춰 Web3에 진출하는 일본 기업들

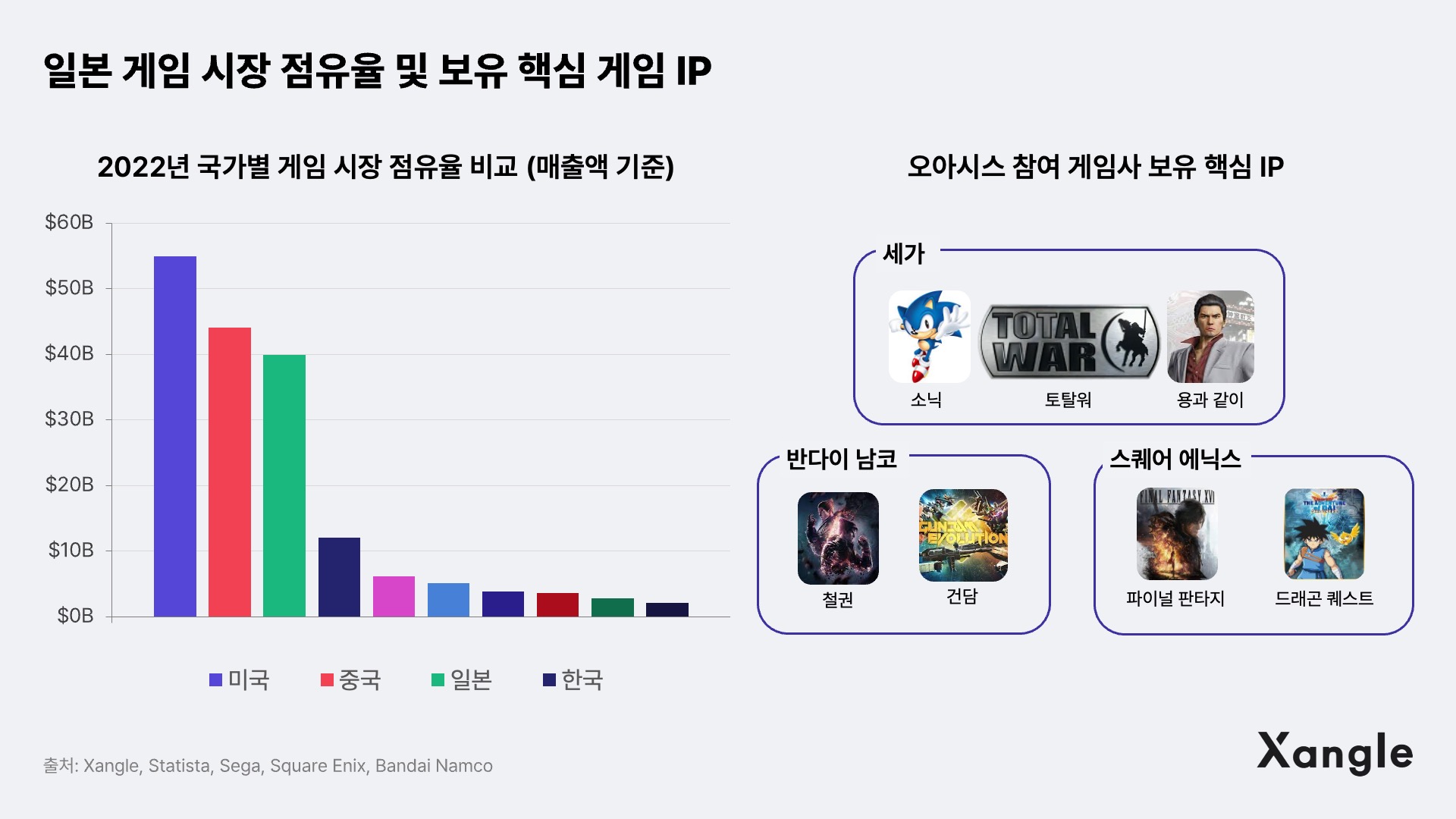

Web3에 대한 일본 정부의 스탠스 변화에 발맞춰 일본 기업들 또한 분주히 움직이고 있다. 특히 일본의 주력 산업 중 하나인 게임업계가 블록체인 도입을 적극적으로 준비하고 있다. 필자가 일본 시장 네트워크를 통해 확인한 바에 따르면 현재 일본 게임사들 대부분은 블록체인 팀을 갖추고 관련 서비스를 준비중에 있는 것으로 확인된다. 그 중 가장 앞선 게임사는 스퀘어 에닉스와 Gumi로 스퀘어 에닉스는 CEO 신년사를 통해 다수의 블록체인 게임을 개발중임을 공표했으며, Gumi는 파운더 Hironao가 Web3에 대해 높은 관심을 보이며 Double Jump Tokyo에 투자하는 등 Web3 행보를 보이고 있다.

다만, 일본 게임사들이 본격적으로 블록체인 게임을 출시하는데는 최소 1년 이상은 시간이 필요할 것으로 예상한다. 대부분의 경우 이제 막 팀 세팅이 일어났고, 한국 게임사들 사례를 참고할 때 기존 게임 IP에 블록체인을 처음 접목하는 경우 다소 시간이 필요했기 때문이다. (경험이 쌓인 이후엔 시간이 크게 단축되기도) 그럼에도 매출 기준 글로벌 Top 3의 게임 대국인 일본에서 블록체인 도입을 시도하는 만큼 성공 사례가 나올 가능성이 높고, 만약 퍼스트 펭귄이 성공사례를 남긴다면 블록체인 도입이 한층 가속화될 것으로 기대된다.

게임사들이 포문을 열었다면, 금융권과 일반 기업들 또한 Web3에 대한 관심을 높이고 있다. 금융권은 금융상품거래법을 통해 제도권에 도입이 된 STO를 위주로 사업 기회를 모색하고 있다. SBI 증권은 자회사의 보통주와 자사 채권을 토큰 증권의 형태로 발행하는 등 업계에서 가장 적극적으로 블록체인 기술을 접목시키는 시도를 하고 있으며, 미츠비시 은행은 노무라 증권과의 협업하여 자산담보형 토큰 증권을 공모했다. 금융권 뿐만 아니라 일본의 다양한 기업들도 Web3 사업에 진출을 시작했다. 대표적으로, 일본의 IT/미디어 기업인 DMM 그룹은 현재 Web3 자회사 DM2C를 설립하고 <코인무스메>라는 프로젝트를 첫번째 콘텐츠 준비중에 있다. 이전 같으면 미실현 토큰이익 법인세 징수와 같은 타이트한 규제 환경으로 인해 시행할 수 없었지만, Web3에 긍정적인 정부 스탠스에 맞춰 사업 기회를 모색하는 곳들이 등장하고 있는 것이다.

<DM2C 플랫폼의 첫번째 프로젝트 코인무스메>

이외에도 컨텐츠 강국인 만큼 주요 만화•애니메이션사들의 NFT 프로젝트에 대한 시도 또한 이제 막 시작되고 있다. 대표적인 예시로 드래곤볼, 원피스 IP를 보유한 토에이와 소드아트 온라인, 러브라이브 등의 IP를 보유한 카토카와는 각각 “덴데카텐”과 “Girypto”라는 신생 IP를 통해 NFT 시장에 도전 중이다. 또한 최근에는 오아시스에서 일본의 고전 명작 만화 캡틴 츠바사를 NFT 프로젝트화할 것을 발표했으며, 곧 이를 선보일 예정이다.

4. 일본의 대표 프로젝트 - Oasys와 Astar

일본 내 블록체인 시장의 주요 플레이어로는 Oasys와 Astar가 있다. 이 두 체인은 아직 출시된 지 얼마 되지 않았으나, 정부의 웹3 친화정책 기조를 통해 일본의 대기업과 정부, 지차제와 협력하고 있다.

Oasys, 엔터프라이즈들의 오아시스가 되어가는 중

먼저 Oasys는 게임특화 블록체인으로, 일본의 게임사들을 주로 공략하고 있다. Oasys는 일본과 한국의 굴지의 게임사들을 벨리데이터로 보유하고 있으며, 최근에는 소프트뱅크, KDDI 등 일본의 주요 통신사들도 벨리데이터로 합류했다. 하지만 화려한 밸리데이터 파트너들의 이름값 대비 아직 생태계 발전이 미흡하다는 지적을 지난 리서치에서 담은 바 있다. (자세한 내용은 이전 쟁글의 오아시스 리서치 참고)

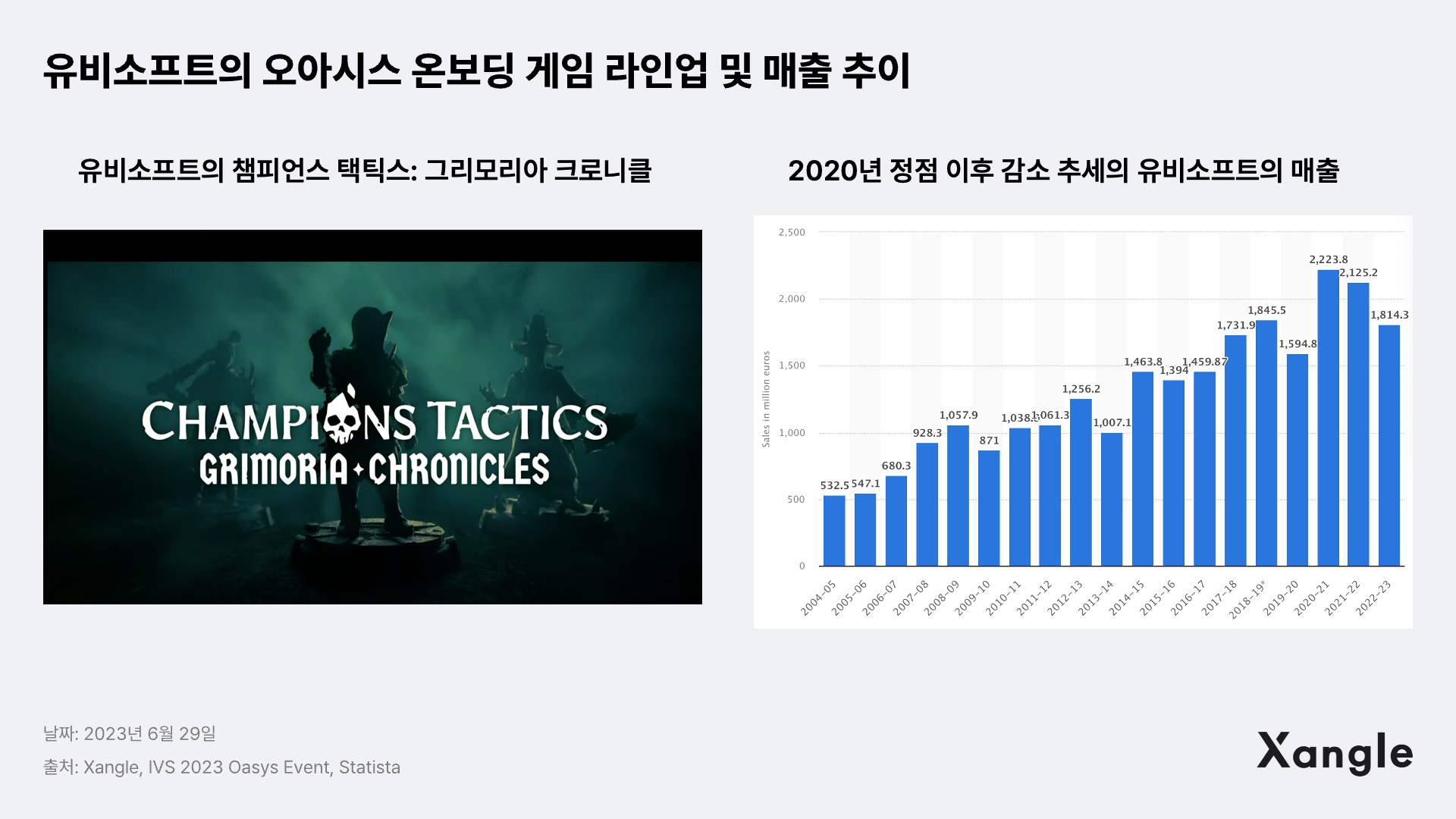

하지만 해당 우려는 6월 28일 교토에서 열린 IVS 2023 Oasys 이벤트를 통해 해소가 되는 모습이다. Oasys 이벤트에서 대형 게임사들은 자체 보유한 게임 IP가 Oasys Verse 위에서 개발될 것임을 잇따라 발표했다. 유비소프트는 신규 IP 게임 챔피언스 택틱스를 발표했다. 챔피언스 택틱스는 유비소프트의 신규 Verse인 챔피언스 Verse에서 출시될 예정이다. 유비소프트는 블록체인 게임을 통해 새로운 돌파구를 마련하고자 하는 것으로 판단된다. 게임 시장은 지속적으로 성장하는데 반해, 유비소프트의 매출은 2020년에 정점을 찍고 감소해 2022년 매출이 2019년 수준과 유사한 상황이다. 이러한 상황을 타개하기 위해 유비소프트는 블록체인 게임으로 가능성을 엿보려는 것으로 보인다. 다만, 블록체인 게임을 현실적으로 출시하기 어려운 미국, 유럽, 중국 시장보다는 세계 3위의 일본 시장을 공략하려는 의도로 예상된다.

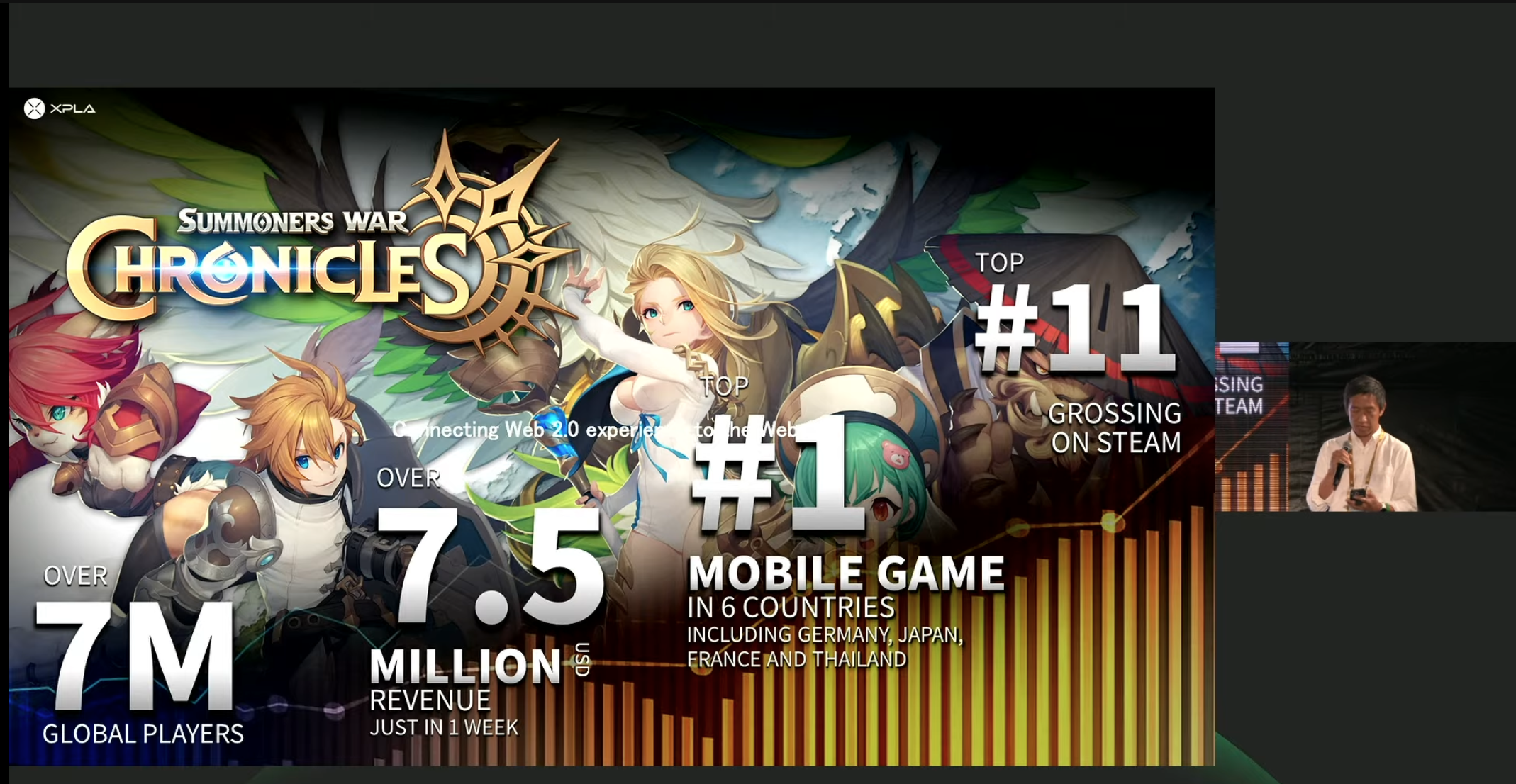

<오아시스에서 서머너즈워:크로니클 서비스를 발표하는 컴투스, 출처: IVS 2023 Oasys Event>

그리고 컴투스도 자사의 핵심 IP인 서머너즈워:크로니클을 XPLA 뿐만 아니라 Oasys에도 출시할 것으로 발표했다. 컴투스의 이런 움직임은 서머너즈워:크로니클을 비롯한 글로벌 매출 비중이 약 77%이며 일본에서도 크게 흥행을 하고 있기 때문에, 일본 유저를 고려한 판단으로 보인다. 특히 일본에서는 규제로 인해 게임사도 단독으로 메인넷과 블록체인 게임의 인프라인 자체 DEX와 월렛을 출시하려면 암호자산교환업 라이센스를 획득해야 한다. 그렇기 때문에 컴투스 입장에서는 라이센스를 따는 것보다는 이미 규제에 맞춰 인프라를 구축한 Oasys를 통해 게임을 출시하는 방식을 선택한 것으로 판단된다. 또한 Double Jump Tokyo는 세가와 합작해 기존 게임센터 활용 IP인 센고쿠시타이센을 TCG 카드 게임으로 출시할 것이라고 발표했다. 그 외에도 많은 게임사들이 아래와와 같이 다양한 게임과 Verse를 빌딩할 것이라고 밝혔다.

Astar, 정부와의 밀접한 관계에 기반한 프로젝트

Astar는 2022년 1월 출시된 폴카닷의 파라체인으로 DefiLlama 기준 파라체인 TVL 2위를 기록 중인 블록체인이다. 게임사에 집중하고 있는 Oasys와 달리, Astar는 친정부 스탠스를 통해 대기업, 지자체 등과의 협력을 이어가고 있다. 특히 기시다 내각이 웹3를 경제 개혁의 한 축으로 지정하면서, Astar의 CEO 와타나베 소타는 일본 정부와 긴밀히 협력하고 있음을 여러 차례 밝힌 바 있다.

Astar는 Astar Japan Lab을 통해 일본 사업을 확장 중이다. Astar Japan Lab은 소니와 함께 웹3 인큐베이션 프로그램 운영하고 있으며, 도요타, NTT 도코모와도 파트너쉽을 통해 협업 중이다. 또한 일본 지자체와도 협약을 통해 사업 영역을 확장하고 있다. 일례로 2022년 10월에는 후쿠오카와 협약 체결을 통해 실리콘밸리와 같은 일본 웹3 허브를 구축하기도 했다. 그 외에도 시부야, 큐슈 등 주요 지역과 협약을 맺는 등 지자체와도 긴밀한 관계를 유지 중에 있다.

5. 미국에서 아시아로 이동하는 Web3 무게 추

그 동안 Web3 생태계는 미국과 유럽 등 서구권 플레이어들의 주도 하에 만들어졌다. 서구권 기관투자자들이 Bitcoin을 대체 투자 자산으로 인정하면서 가상자산 투자와 관련한 인프라 환경이 구축되었다. 이더리움을 필두로 한 스마트 컨트랙트 플랫폼 또한 미국의 개발자들을 중심으로 솔라나 등 대체 Layer 1들이 탄생하고, 새로운 내러티브가 형성되었다. 하지만, 루나와 FTX 사태 이후 미국과 유럽의 Web3 규제 환경은 점점 타이트해지고, 사업을 진행하는데 불확실성이 높아졌다. 서구권의 가상자산 거래소와 Web3 빌더들은 앞으로 사업에 대한 고민보다 직면한 법적 리스크를 어떻게 대응해야 할지 고민하기에 급급한 상황이다. 이에 더해 아직까지도 Web 3 Native 생태계는 기존 업계 대비 유의미한 유저 어돕션을 만들어 내지 못했고, 블록체인 서비스는 퀄리티가 낮아 유저들로부터 선택 받지 못한다는 비난의 목소리를 들어야 했다. 전반적으로 어려운 상황에 놓인 것이다.

하지만, 일본, 중동, 홍콩 등 아시아 국가들을 중심으로 우호적으로 변화하는 규제 환경과 대기업들의 적극적인 Web3 참여는 생태계에 새로운 기대감을 불러일으키고 있다. 특히, 이미 많은 유저를 보유한 기업들이 블록체인 기술을 활용한 서비스를 준비 중인 만큼 이번에는 제대로 된 서비스가 나오지 않을까 업계 내에선 기대의 목소리가 크다. (자세한 내용은 아시아: 블록체인 게임의 심장 참고) 서구권의 Web3 규제 강화로 인해 친크립토 아시아 국가들이 반사 이익을 얻을 수 있는 환경이 조성되고 있는 가운데, 과감히 도전한 기업가들이 결실을 맺을 수 있기를 기대해본다.